Wider das Vergessen

Wider das Vergessen

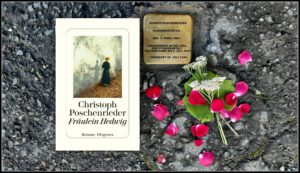

Vor der Berliner Philharmonie, unweit des Potsdamer Platzes, erinnert das Mahnmal für die Opfer der nationalsozialistischen Euthanasie-Morde an die mindestens 300.000 Patientinnen und Patienten, die während der NS-Zeit in Heil- und Pflegeanstalten ermordet wurden. Für einige von ihnen wurden Stolpersteine vor ihren ehemaligen Wohnhäusern verlegt, nicht so für die Großtante des 1964 geborenen Journalisten und Autors Christoph Poschenrieder. Um den Namen von Hedwig Poschenrieder und ihre Geschichte dennoch weiterleben zu lassen, setzt er ihr mit dem biografischen Roman Fräulein Hedwig ein literarisches Denkmal. Und es gibt noch einen zweiten, persönlichen Grund:

Du schleppst die Geschichte und die Gegenwart deiner Vorfahren mit. Ob du willst oder nicht. (S. 15)

Warum Fräulein Hedwig ein biografischer Roman, keine Biografie geworden ist, erklärt Christoph Poschenrieder so:

In diesem Buch steht einiges Erfundenes; es ist der Kitt, der die sogenannten Fakten zusammenhält und manch gewagte Konstruktion stabilisiert. Denn trotz aller Recherche bleiben große Lücken im Lebenslauf der Hedwig Poschenrieder. Soll sie ruhig ihre Geheimnisse behalten. (S. 325/326)

Tod des Vaters als Bruch

Hedwig Poschenrieder wurde 1884 als ältestes von vier Kindern eines Studienrates und einer ehemaligen Lehrerin und Gouvernante geboren. Sie erbte das musikalische Talent ihrer Mutter und hätte das Klavier und den Gesang gerne zu ihrem Beruf erkoren, doch machten der frühe Tod des Vaters und die mütterliche Konzentration auf die Ausbildung der Söhne alle Ambitionen Hedwigs und ihrer um zwei Jahre jüngeren Schwester Marie zunichte. Die vernünftige, sensible, mit schulischen Höchstleistungen glänzende Hedwig musste sich dem mütterlichen Wunsch beugen und den ungeliebten Beruf der Lehrerin ergreifen, um schnell zum Familienbudget beizutragen. Dies sowie eine übersteigerte Selbstdisziplin mit einem zwanghaften Drang zur Beichte scheinen die Gründe dafür zu sein, dass sich spätestens ab 1910 erste Hinweise auf seelische Probleme manifestierten. In der Folge fiel Hedwig immer häufiger beruflich aus, obwohl sie es von der Hilfslehrerin in einer dörflichen Volksschule bis zur Studienrätin an der höheren Mädchenschule in Regensburg brachte.

Ein erster Aufenthalt 1928 in der Psychiatrischen und Nervenklinik München führte zur Diagnose einer manisch-depressiven Erkrankung und ihrer Frühpensionierung. Nach dem Tod der Mutter kümmerte sich Marie allein um die kranke Schwester, bis eine erneute Klinikeinweisung unter dramatischen Umständen im Juni 1944 das Todesurteil bedeutete. In der Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar kam Hedwig am 25.07.1944 zu Tode und steht auf einer 2018 von einem Expertenteam erstellten Liste an einer unnatürlichen Ursache Verstorbener.

Chronik eines Frauenlebens

Der Roman Fräulein Hedwig ist in zweierlei Hinsicht sehr interessant. Einerseits schildert Christoph Poschenrieder ein Frauenschicksal zu Beginn des 20. Jahrhunderts, andererseits geht es um die größtenteils nie zur Anklage gekommenen Verbrechen gegen „unwertes Leben“ im Nationalsozialismus. Bis 1909 kann er sich auf die unvollendeten Memoiren Maries stützen. Als sie mitten im Satz abbrechen, ist er auf die wenigen Dokumente angewiesen, die die amerikanische Bombardierung Münchens 1945 und Maries Umzug in ein Altersheim überdauerten:

Jetzt stehe ich am Rande des Packeises und kann nur noch von einer schwankenden Eisscholle zur nächsten springen. (S. 175)

Der Chronist Christoph Poschenrieder schreibt beeindruckend ruhig, kontrolliert und nur gelegentlich scheint Empörung durch. Manche Episoden sind mehr für die eigene Familie als für die allgemeine Leserschaft von Interesse und lenken eher ab, trotzdem ist Fräulein Hedwig sehr lesenswert, als Zeitdokument, als Mahnung und vor allem wider das Vergessen.

Christoph Poschenrieder: Fräulein Hedwig. Diogenes 2025

www.diogenes.ch

Weitere Rezension zu einem Roman von Christoph Poschenrieder auf diesem Blog: