Aufbruch ins Ungewisse

Aufbruch ins Ungewisse

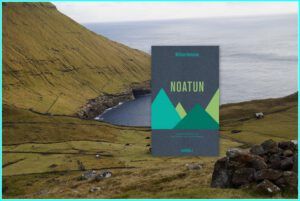

Nicht aus Abenteuerlust, sondern auf der Flucht vor Perspektivlosigkeit und existenzieller Not verlässt um 1930 eine kleine Gruppe Färinger ihr Dorf am übervölkerten Fjord, wo es weder Winterarbeit noch Aussicht auf eigenes Land gibt. Sie siedeln im schwer zugänglichen, menschenfeindlichen Dødmandsdal in einer abgelegenen Bucht der Färöer, wo unter einem Geröllfeld ein in einer Ballade besungenes Schiffswrack liegen soll, dessen Tote umgehen. Nach dem Wohnort des Meeresgottes Njord nennen sie ihr neues Zuhause Noatun, Schiffsflur.

Ein Kollektivroman

In den Monaten zwischen Oktober und Februar, wenn die Männer nicht beim gefährlichen Hochseefischfang im Nordmeer unterwegs sind, wird der vorerst nur gepachtete Boden urbar gemacht, Felder werden angelegt und tageweise an der eigenen Küste gefischt. Die Vision der Familien und alleinstehenden Männer, für die sie schwere Arbeit, einfachste Bedingungen, Unsicherheit, Hunger- und Kälteperioden, Extremwetter, Schiffsunglücke, Krankheiten, Bergrutsche, Misstrauen von Seiten der Zurückgebliebenen und des Großbauern sowie Auseinandersetzungen mit der dänischen Obrigkeit in Person eines Anwalts auf sich nehmen, ist ein selbstbestimmtes Leben und die Aussicht auf eigenes Land und Vieh. Fast alle halten durch, werden heimisch und empfinden wie der Familienvater Niels Peter:

Dort unten lag das Tal im diesigen Schatten des Urefjelds. Die Häuser waren kaum auszumachen. Aber welch wunderbare Geborgenheit war es doch zu wissen: Dort wohnte man und hatte sein Zuhause. „Ich bereue nichts“, dachte er bei sich. „Noatun ist unser Ort, dort wohnen wir, dort werden wir leben und sterben.“ (S. 227)

Nicht das Individuum, sondern das auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesene Kollektiv steht im Mittelpunkt des Romans Noatun, der Episoden aus den ersten etwa zwei Jahren nach der Landnahme erzählt. Der gemeinsame Kampf um Auskommen, Selbstbestimmtheit, Glück und die Zukunft ihrer Kinder, der unermüdliche Fleiß, die Zuversicht, Offenheit, Empathie, Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft, die erstaunliche Toleranz allen gegenüber, die mit ihrer Arbeit zum Gelingen des Unternehmens beitragen, und die Fähigkeit, aufkommende Konflikte friedlich zu schlichten, beeindrucken zutiefst. Mit dem Bau eines Leuchtturms kommen ein Hauch von Moderne, eine neue Einkommensquelle und mehr Normalität ins Tal und rückt die Zivilisation näher, ähnlich wie in der Insel-Saga Die Unsichtbaren von Roy Jacobsen beim Anschluss Barrøys an die Milchroute.

Eine großartige Wiederentdeckung

William Heinesen (1900 – 1991) gehört zu den bedeutendsten Autoren der Färöer und hat neben sieben Romanen zahlreiche Gedichte und Erzählungen verfasst. Noatun ist sein zweiter, aus dem Jahr 1938 stammender Roman, den er nicht lange nach seiner Rückkehr aus Dänemark auf Dänisch verfasste, und der bereits 1939 erstmals auf Deutsch erschien. Der 2014 gegründete Guggolz Verlag, dem inzwischen so viele wunderbare Neu- und Wiederentdeckungen aus Nord- und Osteuropa zu verdanken sind, hat Noatun von der leider kürzlich verstorbenen Inga Meincke und Verena Stössinger fantastisch neu übersetzen lassen und mit einem herausstechend schönen Cover, Anmerkungen sowie einem informativen Nachwort des Skandinavisten Klaus Müller-Wille über Autor, Werk und literarische Bezüge zu Kollegen wie Knut Hamsun (1859 – 1952) und Halldór Laxness (1902 – 1998) versehen.

Für mich ist Noatun eine bereichernde Entdeckung und ein Highlight meines Lesejahres 2025, ein rhythmisch vom Lauf der Jahreszeiten unterlegter, hoffnungsvoller, ruhig und mit bildmächtigen Naturschilderungen erzählter Roman, bei dessen Lektüre man sich selbst auf den Färöern mit ihren Sagen, kargen Landschaften, heulenden Winden, Sturmfluten, Bergstürzen und eisigen Wintern wähnt.

William Heinesen: Noatun. Aus dem Dänischen von Inga Meincke u. Verena Stössinger. Mit Nachworten von Klaus Müller-Wille u. Sólrún Michelsen. Guggolz 2025

www.guggolz-verlag.de