Geschlechterrollen und Klassenkonflikte im viktorianischen Zeitalter

Geschlechterrollen und Klassenkonflikte im viktorianischen Zeitalter

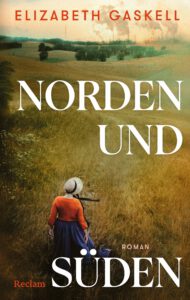

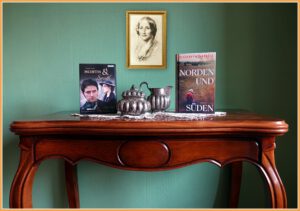

Als Fan der werkgetreuen BBC-Klassikerverfilmungen bin ich vor einigen Jahren auf den Namen der britischen Schriftstellerin Elisabeth Gaskell (1810 – 1865) gestoßen. Ich war sofort begeistert von Frauen und Töchter (1999), mehr noch von North & South (2004) mit Richard Armitage und Daniela Denby-Ashe und von Cranford (2007) bzw. Rückkehr nach Cranford (2009) mit Judy Dench. Sämtliche zugrundeliegenden Bücher erschienen zunächst als Fortsetzungsromane in Zeitschriften. Norden und Süden, ihr erster größerer Publikumserfolg, wurde 1854 und 1855 in der Wochenzeitschrift Household Words von Charles Dickens (1812 – 1870) abgedruckt und 1855 für die Buchfassung überarbeitet. Mit dem Herausgeber war Elisabeth Gaskell, die heute als eine der Hauptvertreterinnen des viktorianischen Romans gilt, ebenso befreundet wie mit Charlotte Brontë (1816 – 1855), deren Biografie sie verfasste.

Ein Kulturschock

Als Ehefrau eines unitarischen Pfarrers in Manchester erlebte Elisabeth Gaskell die Schattenseiten der Urbanisierung und Frühindustrialisierung, die sie in Norden und Süden einer breiten Öffentlichkeit vor Augen führte, hautnah. Das Buch ist Industrie-, Gesellschafts-, Entwicklungs- und Liebesroman gleichermaßen.

Margaret Hale, die knapp 20-jährige Protagonistin, die von ihrer vermögenden Tante in London erzogen wurde, kehrt nach der Heirat ihrer Cousine zu ihren Eltern ins ärmliche Pfarrhaus von Helstone zurück, einem fiktiven Dörfchen im Süden Englands. Nur kurz kann sie die geliebte verschlafene Idylle aus rosen- und geißblattumrankten Cottages und Natur genießen, weil ihr Vater wegen einer Gewissenskrise mit der anglikanischen Kirche bricht und als Privatlehrer ins ebenfalls fiktive Milton geht, einer schmutzigen, hässlichen und lauten aufstrebenden Industriestadt im Norden. Der neue Ort, unbekannte gesellschaftliche Umgangsformen, ein neuer Menschenschlag und ein ungewohnter Dialekt, in der sonst sehr guten Neuübersetzung von Gerlinde Völker in schwer zu lesender Ruhrpott-Mundart wiedergegeben, sind ein Schock für Margaret und ihre Mutter. Die Baumwoll-Fabrikanten verachtet Margaret als „Händler“ und Vertreter eines seelenlosen Kapitalismus. Da sie für ihre schwachen Eltern Stärke und Haltung zeigen muss, gilt sie schnell als hochmütig. Auch der Lieblingsschüler ihres Vaters, der schüchterne junge Fabrikant und Aufsteiger John Thornton, hält die abweisende Margaret für kühl und stolz, doch seine Neugier ist geweckt.

Durch die Bekanntschaft mit dem Gewerkschaftler Nicholas Higgins und seiner durch die Arbeit mit roher Baumwolle tödlich erkrankten Tochter Bessy erhält Margaret Einblicke in die verzweifelte Lage der Fabrikarbeiter. Kurz darauf kommt es zum Streik und zum Aufstand gegen die Fabrikbesitzer – und plötzlich sind sowohl Margaret als auch John Thornton mittendrin.

Ob es in der komplexen, geschickt verwobenen Geschichte nach vielen Wendungen, schmerzhaften Schicksalsschlägen und Missverständnissen zum Happy End kommt, wird hier natürlich nicht verraten.

Unvergessliche Figuren

Elisabeth Gaskell ist eine Meisterin der Dialoge und Dispute, die sie Margaret Hale, John Thornton, Nicholas Higgins und den zahlreichen Nebenfiguren in den Mund legt. Statt in den politischen, sozialen oder gesellschaftlichen Konflikten Partei zu ergreifen, setzt sie auf die Utopie eines gedeihlichen Miteinanders.

Die liebenswürdige, charakterstarke und fürsorgliche Margaret Hale ist mit ihrer entflammenden Leidenschaft für soziale Gerechtigkeit, ihrem wachsenden Freiheitsdrang und ihrer Fähigkeit, Vorurteile zu revidieren, eine unvergessliche literarische Heldin, genauso wie John Thornton, der im Laufe der Geschichte ebenfalls eine Wandlung durchläuft. Feministische Aspekte, die sich in Margarets Spott bezüglich übertriebener Hochzeitsvorbereitungen ihrer Cousine oder ihrem wachsenden Unabhängigkeitsstreben zeigen, machen den Roman abseits von Häubchen, Erröten und Erblassen überraschend modern.

Obwohl ich das Ende kannte, haben mich die gut 600 dicht bedruckten Seiten ausgezeichnet unterhalten. Mit einem zufriedenen Lächeln habe ich diesen leider zu wenig bekannten Klassiker über Geschlechterrollen und Klassenkonflikte im viktorianischen Zeitalter zugeklappt.

Elisabeth Gaskell: Norden und Süden. Aus dem Englischen von Gerlinde Völker. Mit einem Nachwort von Angelika Zirker. Reclam 2025

www.reclam.de

Weitere Rezension zu einem Roman von Elisabeth Gaskell auf diesem Blog: