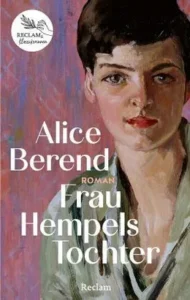

Eine Frau will nach oben

Eine Frau will nach oben

Wer beim Romantitel Frau Hempels Tochter an das sprichwörtliche Chaos unter dem Hempelschen Sofa denkt, liegt falsch. Als Portiersfrau in einem Berliner Mietshaus zu Beginn des 20. Jahrhunderts sorgt Lina Hempel tatkräftig, mit viel Übersicht für Ordnung und ist überall zugleich. Sie sprüht vor Schaffenskraft, Durchsetzungsvermögen und Zielstrebigkeit. Ihr Mann ist Schuster, ein bescheidener Partner, der seine Lebensweisheiten vor allem aus dem Umfeld seines Handwerks schöpft, seine Frau liebt und klaglos akzeptiert, dass sein Wille nur in den ersten Ehejahren anerkannt wurde. Triebfeder für die mit viel Humor, Lebensklugheit, Pragmatismus und Herz ausgestattete Frau Hempel ist die Zukunft ihrer hübschen, vielversprechenden Tochter Laura, die es aus der Kellerwohnung herausschaffen soll:

Von dem Augenblick an, wo Frau Hempel das zierliche Wesen zum ersten Mal im Arm gehalten hatte, war es ihr klar gewesen, dass es das Mädchen besser haben sollte als sie. (S. 9)

Viele Träume

Mehrere Sparkassenbücher auf Lauras Namen liegen gut verwahrt im untersten Schub von Frau Hempels Kommode, als das Mädchen mit 16 Jahren aus der Schule kommt. Nun gilt es, den richtigen Beruf und vor allem den zum ersehnten Aufstieg passenden Ehemann zu finden. Frau Hempel hat (fast) alles unter Kontrolle und träumt nebenher vom Landleben:

Aber jeden Sonntag dachte sie an das kleine Haus mit dem eigenen Dach und dem eigenen Schornstein. (S. 76)

Laura dagegen träumt von Graf Egon von Prillberg, Sohn verarmter Eltern aus dem Hinterhaus, dessen verbitterte Mutter sich wiederum nach einer reichen Schwiegertochter sehnt. Zunächst tritt sie jedoch eine Stelle als Kindermädchen bei der Hausbesitzerfamilie Bombach, dann als Zofe bei der jung verheirateten Bankierstochter an, was ihr so manche Einsicht beschert:

Sie aber wusste, dass die Reichen lange nicht so reich sind, wie die Armen glauben. (S. 49)

Welche Träume werden sich erfüllen?

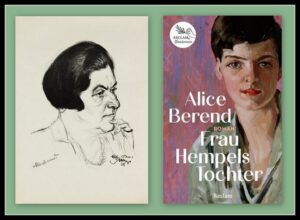

Wiederentdeckung einer vergessenen Bestsellerautorin

Als Frau Hempels Tochter 1913 erstmals erschien, war die aus großbürgerlichem Milieu stammende deutsch-jüdische Schriftstellerin Alice Berend (1875 – 1938) bereits Bestsellerautorin und ihre Romane erschienen in Hunderttausender-Auflagen. Man verglich sie mit Theodor Fontane (1819 – 1898) und rühmte ihre realistischen Schilderungen des Kleinbürgermilieus ihrer Heimatstadt sowie ihre lakonisch-humorvolle Erzählweise, genau die Vorzüge, die mich auch über 100 Jahre nach dem ersten Erscheinen noch heute begeistern. Ihrer Karriere setzten die Nationalsozialisten ein Ende, als sie ihre Bücher 1933 verboten. Nach ihrer Emigration 1935 starb Alice Berend vergessen und verarmt im italienischen Exil.

Dem Reclam Verlag und seiner Reihe Reclams Klassikerinnen ist es zu verdanken, dass der so gar nicht verstaubte Roman mit einem sehr informativen Nachwort von Margret Greiner neu aufgelegt wurde. In den letzten Jahren habe ich mit großer Freude viele moderne Klassiker für mich entdeckt: von Gina Kaus (1893 – 1985), Vicki Baum (1888 – 1960), Maria Borrély (1890 – 1963), Margaret Kennedy (1896 – 1967), Margaret Laurence (1926 – 1987), Tove Ditlevsen (1917 – 1976), Marianne Philips (1886 – 1951) oder ihrem männlichen Kollegen Tarjei Vesaas (1897 – 1979), allesamt echte Lesehighlights. Mit Frau Hempels Tochter habe ich mich ganz besonders gut unterhalten und empfehle das Buch daher wärmstens. Die Nebencharaktere aus verschiedenen Gesellschaftsschichten sind wunderbar plastisch ausgeführt und in Frau Hempel habe ich mich regelrecht verliebt. Diese warmherzige, zielstrebige Frau, die ihre Wurzeln nicht vergisst, nie verzagt und allzeit das Herz auf dem rechten Fleck hat ist eine unvergessliche Protagonistin.

Ich hoffe auf viele weitere Neuveröffentlichungen aus dem reichen Werk von Alice Berend.

Alice Berend: Frau Hempels Tochter. Mit einem Nachwort von Margret Greiner. Reclam 2025

www.reclam.de

1555/56 trat Karl V (1500 – 1558) als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und König von Spanien zurück und tauschte sein Reich, in dem die Sonne nie unterging, gegen einen kleinen Palast, den er an das Hieronymiten-Kloster von Yuste im Hochland der Extremadura südwestlich von Madrid anbauen ließ. Schwer gezeichnet von Gicht und Malaria verbrachte er seine beiden letzten Jahre nahezu bewegungsunfähig und mit einem Hofstaat, der auf seinen Tod wartete.

1555/56 trat Karl V (1500 – 1558) als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und König von Spanien zurück und tauschte sein Reich, in dem die Sonne nie unterging, gegen einen kleinen Palast, den er an das Hieronymiten-Kloster von Yuste im Hochland der Extremadura südwestlich von Madrid anbauen ließ. Schwer gezeichnet von Gicht und Malaria verbrachte er seine beiden letzten Jahre nahezu bewegungsunfähig und mit einem Hofstaat, der auf seinen Tod wartete.