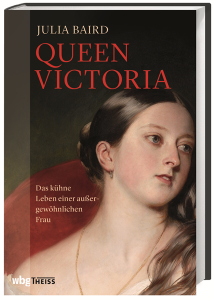

Victoria – Namensgeberin einer Epoche

Victoria – Namensgeberin einer Epoche

Als Queen Victoria 1901 81-jährig starb, trauerten Menschen überall auf der Welt um die „Großmutter Europas“. Über 63 Jahre saß sie auf dem englischen Thron, ein Rekord, den erst ihre Ururenkelin Elisabeth II 2015 brach. Sie war Oberhaupt des größten Reiches der Menschheitsgeschichte und regierte über mehr als ein Viertel des Erdballs. Ihre Rolle als konstitutionelle Monarchin war nirgends schriftlich fixiert, doch hatte sie das Recht, gehört zu werden, zu bestärken und zu warnen. Sie verfügte zumindest in späteren Jahren über ein großes Gespür für die öffentliche Meinung, mischte sich stark in die Politik ein und schikanierte viele ihrer Premierminister. Die Tragödien ihrer Regierungszeit hat sie mit zu verantworten: die verheerende irische Hungersnot, die Kolonialkriege u. a. in Afrika, Indien und Afghanistan, das Massensterben indigener Völker beispielsweise in Kanada und Südamerika, die Duldung der türkischen Gräueltaten in Bulgarien und die fortdauernden sozialen Missstände in England. Eine Revolution wie in vielen Ländern zu dieser Zeit musste sie in England dagegen nicht überstehen.

Schon die Geschichte ihrer Thronbesteigung ist bemerkenswert, denn es brauchte einige familiäre Katastrophen, damit sie als Nummer fünf der Thronfolge mit 18 Jahren Königin wurde. Nach einer unglücklichen Kindheit genoss sie ihre Krönung 1837 und die anfängliche “Reginamania“, nur um 1840 ihren Cousin Albert von Sachsen-Coburg und Gotha zu heiraten und ihm, der beharrlich danach strebte, sukzessive die Macht zu überlassen, nicht zuletzt wegen ihrer neun Schwangerschaften. Sie vergötterte ihren gebildeten, gutaussehenden, stets kränklichen Mann, einen Workaholic, und die Ehe war – trotz Differenzen – eine der großen Romanzen der neueren Geschichte. Über seinen frühen Tod 1861 kam sie nie hinweg, trug von da an Witwentracht, trauerte lebenslang hemmungslos, ostentativ und laut und entwickelte eine Sozialphobie. Die Rolle ihres schottischen Dieners John Brown, der sich von 1864 bis zu seinem Tod 1883 ständig in ihrer Nähe aufhielt, gibt bis heute Anlass zu Spekulationen. Dass Julia Baird für diese Biografie Details dazu aus den Papieren von Victorias Leibarzt zitiert, hätte die königliche Familie gern verhindert.

Verschiedene Aspekte des Buches sind besonders interessant dargestellt, so die Verheiratung von Victorias Nachkommen in zahlreiche europäische Königshäuser. Tragisch war vor allem das Schicksal ihrer ältesten Tochter Vicky als unglückliche Frau des kurzzeitigen deutschen Kaisers Friedrich Wilhelm und Mutter von Wilhelm II, daneben die Tatsache, dass die Nachfahren Victorias die Bluterkrankheit ins russische und spanische Herrscherhaus brachten. Überrascht hat mich die Haltung der mächtigsten Frau der Welt zur Frauenfrage: Suffragetten, allgemeine Frauenrechte und das Frauenwahlrecht lehnte sie strikt ab, genauso wie Demokratiebestrebungen. Religiöse Toleranz und Tierschutz lagen ihr dagegen am Herzen.

Die 500 Seiten Text, 100 Seiten Anhang, einen Stammbaum und zahlreichen Schwarz-Weiß-Abbildungen umfassende Biografie der australischen Historikerin und Journalistin Julia Baird ist informativ und mit Zitaten gespickt. Allerdings hätte ich mir Straffungen gewünscht, denn nicht jede Auseinandersetzung Victorias mit ihren Premierministern und jeder Schnupfen verdienen Erwähnung. Außerdem war mir der Text an manchen Stellen zu romanhaft, wenn beispielsweise ausführlich beschrieben wird, wie der französische Bürgerkönig sich rasiert und im Spiegel betrachtet – das gehört für mich nicht in ein Sachbuch. Dagegen ist die Darstellung von Victorias widersprüchlichem Wesen, ihren Stärken und Schwächen und ihrem Spagat zwischen Familie und Thron gelungen.

Ob Julia Bairds Ziel, Victoria der Legendenbildung zu entreißen und die historische Zensur durch ihre Nachkommen zu revidieren, gelungen ist, müssen Historiker entscheiden. Eine lesenswerte, zugleich Ausdauer fordernde Biografie ist das Buch allemal.

Julia Baird: Queen Victoria. wbg Theiss 2018

www.wbg-wissenverbindet.de

![]() Verlust der Realität

Verlust der Realität In Tagebuchform lässt uns Nikolai Gogol (1809 – 1852) teilhaben am langsamen Abgleiten des 42-jährigen Titularrats Poprischtschin. Als kleiner, mittelloser Beamter ohne Erfüllung im Beruf, der sich erfolglos hochzudienen versucht, verliebt er sich ebenso rettungs- wie hoffnungslos in die Tochter seines Vorgesetzten. Während er zunächst nur Dinge hört und sieht, die kein anderer wahrnimmt, verliert er Stück für Stück immer mehr den Bezug zur Realität, bis er sich schließlich für den König von Spanien hält. Auch die Daten seiner Tagebucheinträge, die zu Beginn noch korrekt zu sein scheinen, geraten immer surrealer. Er landet schließlich in der Irrrenanstalt, einem Ort, den er ebenfalls nicht mehr realistisch einordnen kann.

In Tagebuchform lässt uns Nikolai Gogol (1809 – 1852) teilhaben am langsamen Abgleiten des 42-jährigen Titularrats Poprischtschin. Als kleiner, mittelloser Beamter ohne Erfüllung im Beruf, der sich erfolglos hochzudienen versucht, verliebt er sich ebenso rettungs- wie hoffnungslos in die Tochter seines Vorgesetzten. Während er zunächst nur Dinge hört und sieht, die kein anderer wahrnimmt, verliert er Stück für Stück immer mehr den Bezug zur Realität, bis er sich schließlich für den König von Spanien hält. Auch die Daten seiner Tagebucheinträge, die zu Beginn noch korrekt zu sein scheinen, geraten immer surrealer. Er landet schließlich in der Irrrenanstalt, einem Ort, den er ebenfalls nicht mehr realistisch einordnen kann.