![]() Plötzlich ist alles anders

Plötzlich ist alles anders

Ein Brief erinnert Victor, Lehrer am Gymnasium und erfolgreicher Romanautor, glücklicher Ehemann und Familienvater, an eine unvergessene Katastrophe 30 Jahre zuvor. Er war damals knapp 19, Student im Vorbereitungskurs für den Concours, die Aufnahmeprüfung für eine der Grandes Écoles. Obwohl kein Überflieger innerhalb dieser Elite, hatte er zu seinem eigenen Erstaunen die Versetzung ins zweite Jahr geschafft, allerdings ohne jeden sozialen Kontakt, immer außen vor und als Provinzler aus bildungsfernem Elternhaus unsichtbar. Doch nun, im Herbst 1984, hatte er einen Schüler der Eingangsklasse kennengelernt: Mathieu, mit dem ihn nicht nur – wie er selbst meint – die gleiche Zigarettenmarke verbindet, sondern in meinen Augen auch die gleiche Einsamkeit und das Gefühl, am falschen Ort zu sein. Bevor die beiden sich jedoch näher kennenlernen und gerade als er ihn zu seinem Geburtstag einladen will, springt Mathieu im Schulhaus in den Tod: „…das Schimpfwort, der Schrei, der dumpfe Aufprall, das Kreischen der Bibliothekarin… Es war unser ganz persönlicher Horrorfilm.“ Das Drama reißt Victor aus seiner Unsichtbarkeit, denn als vermeintlicher Freund des Opfers ist er plötzlich gefragt: „Mein Leben hatte sich ordentlich bevölkert.“ Plötzlich interessiert sich der Klassenprimus für ihn, eine umschwärmte Studentin wird seine Freundin, Mathieus Vater sucht bei ihm nicht nur Erklärungen, sondern einen Ersatz für seinen Sohn, und er erlangt Macht über den verhasstesten Lehrer der Anstalt.

Es ist nicht ganz einfach, zu beschreiben, was mich an Ein Winter in Paris begeistert hat. Einmal ist es natürlich Jean-Philippe Blondels kritische Betrachtung der unmenschlichen Bedingungen in den Vorbereitungskursen auf den Concours, die er aus eigener Erfahrung kennt. Die Mischung aus Drill, brutalem Leistungsdruck, erbarmungsloser Konkurrenz, Erwartungshaltung der Eltern und Arroganz vieler Lehrer ist für sensible Jugendliche schwer erträglich. Der Selbstmord Mathieus führt in der Schule nicht zu einem Innezuhalten, zur Suche nach Erklärungen oder gar zum Überdenken der Methoden und die Schüler rebellieren gegen dieses Schweigen nicht. Andererseits fand ich aber auch die Unterschiede zwischen Parisern und „Provinzlern“, also dem Rest der französischen Bevölkerung, interessant, der erstaunlicherweise noch schwerer wiegt als das soziale Gefälle. In erster Linie ist es jedoch der Reifungsprozess Victors, über den er selbst in der Rückschau melancholisch, doch ohne Pathos reflektiert. Großartig ist sein Gespräch mit Mathieus Mutter, die ihm klarsichtig seinen Profit aus der Tragödie vor Augen führt, ihm vorwirft, beim Vater den Toten ersetzen zu wollen, und ihm unmissverständlich klarmacht, dass er niemanden retten muss und kann und stattdessen mit dem eigenen Leben beginnen soll.

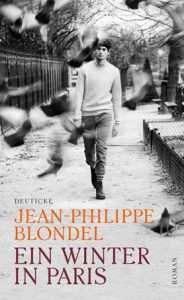

Dieses kleine, noch nicht einmal 200 Seiten starke Büchlein mit dem sehr gut zur Stimmung passenden Schwarz-Weiß-Cover ist ein ruhig erzählter, einfühlsamer Roman über das Erwachsenwerden, Eltern-Kind-Beziehungen, Einsamkeit und den Wunsch dazuzugehören, unmenschliche Bildungseinrichtungen, Schuldgefühle und Trauer, Ursachenforschung für einen Selbstmord und über das Leben mit einer traumatischen Erfahrung.

Jean-Philippe Blondel: Ein Winter in Paris. Deuticke 2018

www.hanser-literaturverlage.de