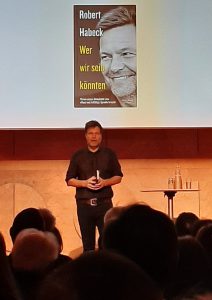

Auf dem Weg zum politischen Aschermittwoch in Landshut war Robert Habeck am Faschingsdienstag im Stuttgarter Hospitalhof zu Gast. Der Abend abseits der Parteipolitik, wohl aber voller gesellschaftspolitischer Fragen, fand im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Demokratie leben – Teilhabe sichern“ statt, einer Kooperation zwischen dem Evangelischen Bildungszentrum Hospitalhof und der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Im mit rund 1000 Zuhörerinnen und Zuhörern mehr als vollbesetzten Saal las der Doktor der Philosophie und Grünen-Vorsitzende aus seinen Büchern Wer wir sein könnten und Wer wagt, beginnt und beantwortete punktgenau und mit Beispielen illustriert Fragen aus dem Publikum.

„Wie wir sprechen, entscheidet darüber, wer wir sind – auch und gerade in der Politik”

Sprache ist mehr als eine Stilfrage. Sprachliche Grenzverschiebungen, die immer auch politische Grenzverschiebungen nach sich ziehen, und eine Sprache, die spaltet und ausgrenzt, destabilisieren unsere Gesellschaft und gefährden unsere Demokratie. Stattdessen plädierte Robert Habeck für einen wertschätzenden Dialog mit Anerkennung und Respekt als Grundvoraussetzung für dessen Gelingen. Kein Widerspruch dazu ist seine Forderung nach einem schärferen Streit und weniger Sprachlosigkeit in der politischen Debatte – unter den vorgenannten sprachlichen Voraussetzungen.

Auf Fragen aus dem Publikum sprach Robert Habeck über seine Motivation, sich politisch zu engagieren („die Chance, den Unterschied zu machen und eine Rolle spielen zu können“), seine sprachlichen und denkerischen Vorbilder („Immanuel Kant, Albert Camus und Václav Havel“) und die Voraussetzungen für mehr Menschlichkeit in der Politik („Fehlertoleranz und Vertrauensraum gewähren“).

Ein sehr authentischer Robert Habeck und ein unvergesslicher Abend, der mit dem Wort „Zuversicht“ endete.

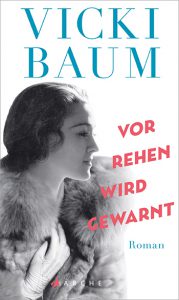

Vicki Baum (1888 – 1960) war eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen der Weimarer Republik. Als Jüdin emigrierte sie bereits 1931 nach Kalifornien und schrieb im Exil nur noch auf Englisch. Zwölf Jahre nach ihrem größten Romanerfolg Menschen im Hotel erschien 1951 Vor Rehen wird gewarnt, soeben vom Arche Verlag in einer sehr schönen Hardcover-Ausgabe neu aufgelegt.

Vicki Baum (1888 – 1960) war eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen der Weimarer Republik. Als Jüdin emigrierte sie bereits 1931 nach Kalifornien und schrieb im Exil nur noch auf Englisch. Zwölf Jahre nach ihrem größten Romanerfolg Menschen im Hotel erschien 1951 Vor Rehen wird gewarnt, soeben vom Arche Verlag in einer sehr schönen Hardcover-Ausgabe neu aufgelegt.

Angelehnt an den Fall des 2005 in einer Gefängniszelle in Dessau verbrannten Sierra-Leoners Oury Jalloh ist der Roman Echo des Schweigens von Markus Thiele. Dass der Autor selbst Rechtsanwalt ist, macht das Buch für mich besonders wertvoll, denn im Mittelpunkt steht der Interessenskonflikt des Anwalts Dr. Hannes Jansen, der sich zwischen Recht und Gewissen entscheiden muss. Das Dilemma tut sich bereits auf den ersten Seiten auf: Während seines Abschlussplädoyers im Schwurgerichtssaal des Landgerichts Magdeburg erhält Jansen den Beweis für die Schuld seines Mandanten zugespielt, doch ist ihm als Strafverteidiger der „Parteiverrat“ gesetzlich untersagt.

Angelehnt an den Fall des 2005 in einer Gefängniszelle in Dessau verbrannten Sierra-Leoners Oury Jalloh ist der Roman Echo des Schweigens von Markus Thiele. Dass der Autor selbst Rechtsanwalt ist, macht das Buch für mich besonders wertvoll, denn im Mittelpunkt steht der Interessenskonflikt des Anwalts Dr. Hannes Jansen, der sich zwischen Recht und Gewissen entscheiden muss. Das Dilemma tut sich bereits auf den ersten Seiten auf: Während seines Abschlussplädoyers im Schwurgerichtssaal des Landgerichts Magdeburg erhält Jansen den Beweis für die Schuld seines Mandanten zugespielt, doch ist ihm als Strafverteidiger der „Parteiverrat“ gesetzlich untersagt.