![]() Auftakt zu einer stimmungsvollen norwegischen Familientrilogie

Auftakt zu einer stimmungsvollen norwegischen Familientrilogie

Die titelgebende Glocke dieses ersten Bandes einer norwegischen Familientrilogie ist Teil eines sagenumwobenen Glockenpaars. Einst hat sie ein Bauer aus dem Gudbrandsdal im Andenken an seine beiden jung verstorbenen siamesischen Zwillingstöchter, zwei Meisterinnen der Teppichwebkunst, gießen lassen. Weil er das gesamte Silber seines Hekne-Hofs dafür mit eingeschmolzen hat, werden diesen „Schwesterglocken“ übernatürliche Kräfte nachgesagt: Sie läuten bei drohendem Unheil von alleine.

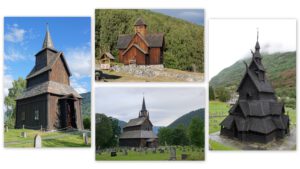

Astrid Hekne ist eine Nachfahrin dieser Schwestern und lebt auf diesem durch den Verlust des Familiensilbers verarmten Hof. 1880 ist sie 20 Jahre alt, eine rastlose, wissensdurstige junge Frau mit einem ausgeprägten eigenen Willen, die bereits zwei Bewerber abgewiesen hat. Sie möchte nicht das übliche Schicksal der Frauen im Gudbrandsdal teilen: Kinder gebären und sich zu Tode schuften. Etwas verändern in diesem unzugänglichen, rückständigen Tal möchte auch der neue junge Pfarrer Kai Schweigaard. Niemand soll mehr – wie gerade geschehen – in der viel zu kleinen Kirche erfrieren, deshalb möchte er statt der alten Stabkirche eine moderne, größere und komfortablere Kirche bauen. Das alte Gebäude soll abgebaut und nach dem Willen der sächsischen Königin Carola in Dresden neu errichtet werden, Kirche und Glocken sollen den Neubau finanzieren helfen. Dazu schickt man aus Sachsen den jungen Architekturstudenten Gerhard Schönauer nach Norwegen, der die alte Kirche zeichnen und das Unternehmen begleiten soll. Unvorstellbar für Astrid, dass Butangen die Schwesterglocken, die seit Jahrhunderten zum Dorf gehören, verlieren soll. Während Astrid sich für den Verbleib der Glocken einsetzt, kämpfen die beiden Männer um ihre Gunst.

Der 1968 im Gudbrandsdal geborene Lars Mytting hat diesen historischen Roman so kunstvoll gewebt wie die legendären Hekne-Schwestern ihre unvergleichlichen Teppiche. Sehr stark sind die Passagen, in denen das entbehrungsreiche Leben der Menschen und die Natur beschrieben werden, aber auch die Mystik, die ich sonst nicht so schätze, passt wunderbar in diesen ebenso poetischen wie höchst melancholischen Roman. Ausgesprochen interessant sind die Passagen über die Architektur der Stabkirchen und die Frage, was schwerer wiegt: Denkmalschutz oder das Streben nach Fortschritt und Lebensqualität. Stellenweise wurde es mir aber zu gefühlvoll und die Dreiecksgeschichte zwischen Astrid, Kai und Gerhard hätte für meinen Geschmack gerne etwas weniger Raum einnehmen dürfen.

Ich habe mir diesen Roman von Beate Rysopp ungekürzt auf zwei MP3 CDs in knapp 14 Stunden vorlesen lassen und habe mich dabei sehr gut unterhalten. Lediglich ein Booklet habe ich vermisst. Der Sprecherin mit ihrer warmen, angenehmen Stimme und einer guten Intonation ist es zu verdanken, dass es an einigen Stellen nicht zu rührselig wird, die Mystik hebt sie dagegen hervor.

Für mich war Die Glocke im See ein gelungener Auftakt zu einem literarischen Norwegen-Jahr, das auf der Frankfurter Buchmesse 2019 seinen Höhepunkt finden wird. Ich freue mich auf die weiteren Bände dieser Trilogie, denn selbstverständlich will ich wissen, wie es der nächsten Generation und den Schwesterglocken weiter ergeht.

Lars Mytting: Die Glocke im See / Gelesen von Beate Rysopp. steinbach sprechende bücher 2019

www.sprechendebuecher.de