Am Boden

Am Boden

Am 7. April 1990 geriet die Fähre Scandinavian Star zwischen Oslo und dem dänischen Fredrikshavn in Brand. 159 Menschen, ausschließlich Passagiere, verloren ihr Leben, darunter die Eltern und der jüngere Bruder des 1952 geborenen norwegischen Schriftstellers Per Petterson. Sein 2000 auf Norwegisch, 2007 in der hervorragenden Übersetzung von Ina Kronenberger auf Deutsch erschienener Roman, in dem eingefleischte Petterson-Fans den Helden Arvid Jansen wiedertreffen, spielt Im Kielwasser dieser Tragödie: Auch der Protagonist Arvid verlor bei dem Unglück seine Eltern, dazu gleich zwei jüngere Brüder.

Sechs Jahre später, im März 1996, ist Arvid ganz unten angekommen:

Seit langem schon befinde ich mich auf dem Weg dahin, doch jetzt bin ich angekommen. Am Boden. (S. 19)

Geschieden, nahezu ohne Kontakt zu seinen Töchtern, randaliert Arvid betrunken, schmutzig und mit gebrochenen Rippen vor der Buchhandlung im Zentrum von Oslo, in der er seit drei Jahren nicht mehr arbeitet. Das Manuskript, an dem der Schriftsteller arbeitet, liegt unter einer Staubschicht begraben, die kurz vor dem Unglück begonnene Karriere ist zum Erliegen gekommen. Die frühere Nähe zu seinem drei Jahre älteren Bruder ging verloren. Jetzt liegt der Bruder nach einem Suizidversuch im Krankenhaus, auch er kurz vor der Scheidung:

»Du hattest dir wohl vorgenommen, mich allein zurückzulassen?«

[…]

»Du bist nicht genug«, sagt er. (S. 135 u. 136)

Unerträgliche Trauer

Im Kielwasser spielt während weniger Wochen im Frühjahr 1996 und zeigt einen trauernden, desillusionierten, mutlosen Menschen, der ähnlich dem Helden in Hunger von Knut Hamsun ziellos durch Oslo und die Umgebung irrt, genauso allein, jedoch mit einer Bleibe. Durchzogen ist der Roman von Erinnerungen an den Vater, zu dem Arvid nie Zugang fand und den er, wie er nun erkennt, vielleicht falsch beurteilte. So treibt er nicht nur Im Kielwasser des Unglücks, sondern auch des verstorbenen Vaters:

»Mein Vater ist tot.« […] Aber das Merkwürdige ist, daß ich sechs Jahre gebraucht habe, um zu begreifen, daß es unerträglich ist. (S. 173)

Zwei skandinavische Autoren, ein ähnliches Thema

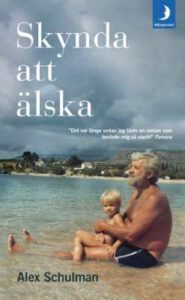

Für den mit autobiografischen Anklängen erzählten Roman Im Kielwasser erhielt der vielfach ausgezeichnete Per Petterson 2000 den renommiertesten norwegischen Literaturpreis, den Brageprisen. Erinnert hat mich das Buch immer wieder an den noch nicht ins Deutsche übersetzten autobiografischen Roman Skynda att älska des Schweden Alex Schulman, der sich fünf Jahre nach dem – allerdings natürlichen – Tod seines Vater emotional in einer ähnlichen Lage befand. Auch bei ihm ging die enge Bindung an die Brüder verloren. Beide Bücher lassen am Ende glücklicherweise Hoffnung auf Trost und Genesung.

Nicht leicht zugänglich

Im Gegensatz zu Per Pettersons für mich alles überragenden Roman Pferde stehlen habe ich bei Im Kielwasser einige Zeit gebraucht, um mich auf die ruhige Erzählweise, den rauen, bisweilen von schwarzem Humor durchzogenen Ton und den kaum vorhandenen Plot einzulassen. Einmal geschafft, entfalten die nur knapp 190 Seiten allerdings eine unerwartete Wucht und brennen sich als Zeugnis der Trauer, des Kontrollverlusts und der Erinnerung ins Gedächtnis ein.

Per Petterson: Im Kielwasser. Aus dem Norwegischen von Ina Kronenberger. Fischer 2010

www.fischerverlage.de

Weitere Rezension zu einem Roman von Per Petterson auf diesem Blog: