Ein „andersiger“ Kinderroman

Ein „andersiger“ Kinderroman

Sätze, die meine Mutter mit «übrigens» beginnt, enden nicht gut für mich. (S. 11)

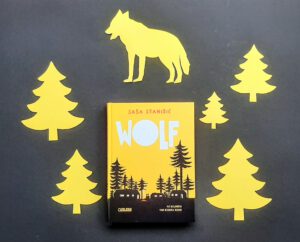

Die Skepsis des Ich-Erzählers Kemi ist berechtigt, denn auf das „Übrigens“ der Mutter zu Beginn des Kinderromans Wolf von Saša Stanišić folgt eine Horrorankündigung: eine Woche Ferienlager im Wald mit Schulkameraden, alternativ Ferienbetreuung in der Schule. Da letzteres für Kemi ausscheidet und die alleinerziehende Mutter keinerlei Diskussionsbereitschaft signalisiert, gibt es kein Entrinnen, trotz Kemis Aversion gegen Mücken, Zecken, Brennnesseln, Dickicht, Waldromantik, Lagerfeuer und die Natur allgemein. Ehrlich gibt er zu:

Mütter sind okay. Ist auch echt nicht einfach mit mir. (S. 15)

Zwei Außenseiter

Zusammen mit 40 Gleichaltrigen geht es im Bus nach Brandenburg, Begleitpersonal inklusive. Kemi macht aus seiner Abneigung sogleich kein Geheimnis:

«Ich freue mich auf nichts», sage ich gleich als Erster. «Ich lehne die Natur ab.» (S. 28)

Mit dieser Aussage verunsichert Kemi die Betreuerriege und festigt seine Reputation als notorischer Meckerer, der „alles mit Teilnehmerzahl größer eins verweigert“ (S. 107), stattdessen lieber liest und über die Börse diskutiert. Wäre da nicht Jörg mit seinen großen Ohren, dem uncoolen Rucksack und der altmodischen Ausdrucksweise, Kemi wäre das perfekte Mobbingopfer. So aber steht Jörg im Fokus der Schikanen der drei „Idioten in baugleichen Steppwesten“ (S. 17): Marko und die Dreschke-Zwillinge. Messerscharf analysiert der kluge Beobachter die Lage seines Hüttenpartners Jörg:

Jörg ist wie alle eigen und wie alle anders, er wird aber von den anderen noch mal andersiger gemacht, verstehst du? Sorry, mir fallen nur erfundene Wörter ein. (S. 34)

Eigentlich ist das Verhalten gegenüber dem netten Jörg, der nie aufmuckt und an jeder Aktivität freudig teilnimmt, wie immer, aber nun kann Kemi nicht ausweichen. Das schlechte Gewissen, weil er ihm nicht beisteht, und die Angst, selbst in den Fokus der Dreierbande zu geraten, verfolgt ihn bis in seine Albträume, in denen ihn ein großer, schlanker, grauer Wolf mit gelben Augen heimsucht.

Ein Koch mit Durchblick

Wäre Wolf ein normaler Kinderroman, das Happy End wäre absehbar: die Quäler eingenordet, die beiden Außenseiter beste Freunde und integriert. Aber Wolf ist ebenso „andersig“ wie Jörg oder Kemi, was bei dem 2019 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneten Saša Stanišić kaum überrascht. Er scheint – wie sein Protagonist – gute und darum realitätsfremde Enden abzulehnen und beschränkt sich stattdessen auf hoffnungsvolle Zeichen und Raum für Fantasie. Niemand kehrt unverändert nach Hause zurück, nicht die Kinder und nicht die Betreuerinnen und Betreuer, die sich ihrer Aufgabe nicht gewachsen zeigen. Wie in der Schule reagiert auch hier ein Nicht-Pädagoge am hilfreichsten: der coole und empathische Koch mit der abgefahrenen Schläfentätowierung und dem Durchblick, meine absolute Lieblingsfigur.

Ein echter Stanišić

Wolf ist mehr als ein äußerst origineller, oft witziger Kinder- und Jugendroman ab frühestens elf Jahren, er ist unbedingt auch für pädagogisches Fachpersonal und Eltern empfehlenswert. Der typisch schräge Stanišić-Humor, seine Sprachspielereien, der Verzicht auf den erhobenen Zeigefinger und der lakonisch-pessimistische Blick des selbstreflektierten Kemi machen die schweren Themen Mobbing, Feigheit und Mut, Freundschaft, Gruppendynamik und Wut erträglich, genau wie die sehr zahlreichen atmosphärisch stimmigen, umwerfend gelungenen gelb-schwarzen Illustrationen von Regina Kehn.

Saša Stanišić: Wolf. Mit Bildern von Regina Kehn. Carlsen 2023

www.carlsen.de

Weitere Rezensionen zu einem Buch bzw. Hörbuch von Saša Stanišić auf diesem Blog:

Johannes Hosea Stärckle, gut 4o-jähriger gescheiterter Germanistikstudent und Held des Romans Der Stotterer, sitzt nach diversen Trickbetrügereien in der JVA. Schuldbewusstsein und Reue sind ihm fremd, eher bedauert der Perfektionist, der wegen seiner sprachlichen Behinderung viel virtuoser mit dem geschriebenen als mit dem gesprochenen Wort umgehen kann, kleinere Nachlässigkeiten und unglückliche Zufälle, die zu seiner Entlarvung führten. Denn war er nicht eher ein „Witwenbeglücker“ als ein „Witwenschüttler“, als den man ihn bezeichnete, hat er die alten Damen nicht froh gemacht mit den Briefen längst verloren geglaubter Angehöriger?

Johannes Hosea Stärckle, gut 4o-jähriger gescheiterter Germanistikstudent und Held des Romans Der Stotterer, sitzt nach diversen Trickbetrügereien in der JVA. Schuldbewusstsein und Reue sind ihm fremd, eher bedauert der Perfektionist, der wegen seiner sprachlichen Behinderung viel virtuoser mit dem geschriebenen als mit dem gesprochenen Wort umgehen kann, kleinere Nachlässigkeiten und unglückliche Zufälle, die zu seiner Entlarvung führten. Denn war er nicht eher ein „Witwenbeglücker“ als ein „Witwenschüttler“, als den man ihn bezeichnete, hat er die alten Damen nicht froh gemacht mit den Briefen längst verloren geglaubter Angehöriger?

Die Entdeckung eines Romans, der an einem liebgewordenen Urlaubsort nicht nur verfasst wurde, sondern dort auch spielt, weckt Emotionen. Der Übersetzerin

Die Entdeckung eines Romans, der an einem liebgewordenen Urlaubsort nicht nur verfasst wurde, sondern dort auch spielt, weckt Emotionen. Der Übersetzerin

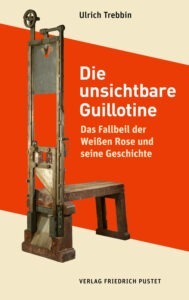

Am 22.02.1943 wurden im Gefängnis München-Stadelheim die Mitglieder der Weißen Rose Hans und Sophie Scholl sowie Christoph Probst guillotiniert. Ihre Hinrichtung basierte auf dreien der etwa 2600 Todesurteile, die der fanatische nationalsozialistische Präsident des Volksgerichtshofes Roland Freisler während seiner zweijährigen Amtszeit verhängte. Es waren drei von 11.000 vollstreckten Todesurteilen während der Zeit des Dritten Reichs, drei der über 3000 Exekutionen des Scharfrichters Johann Reichhart und drei der gut 1.300 zwischen 1855 und 1945 mit der Stadelheimer Guillotine durchgeführte Tötungen.

Am 22.02.1943 wurden im Gefängnis München-Stadelheim die Mitglieder der Weißen Rose Hans und Sophie Scholl sowie Christoph Probst guillotiniert. Ihre Hinrichtung basierte auf dreien der etwa 2600 Todesurteile, die der fanatische nationalsozialistische Präsident des Volksgerichtshofes Roland Freisler während seiner zweijährigen Amtszeit verhängte. Es waren drei von 11.000 vollstreckten Todesurteilen während der Zeit des Dritten Reichs, drei der über 3000 Exekutionen des Scharfrichters Johann Reichhart und drei der gut 1.300 zwischen 1855 und 1945 mit der Stadelheimer Guillotine durchgeführte Tötungen.