Von mausetoten Wörtern, Buchstabengeometrie und SMS-Kürzeln

Von mausetoten Wörtern, Buchstabengeometrie und SMS-Kürzeln

Hätten Sie gewusst,…

Hätten Sie gewusst,…

- … welche 15 Zitate aus Schillers „Das Lied von der Glocke“ zu Sprichwörtern oder Redensarten wurden?

- … warum „Friedhof“ nichts mit „Frieden“ und „Wahnsinn“ nichts mit „Wahn“ zu tun hat?

- … wie viele Wörter man bei normalem Sprechtempo pro Minute sagt und wie oft man sich durchschnittlich verspricht?

- … dass es Wörter wie „Smoking“ oder „Public Viewing“ im Englischen so nicht gibt?

- … aus welchen Sprachen Begriffe wie Anorak, Shampoo oder Loipe stammen?

- … welche deutschen Wörter es in welcher abenteuerlichen Schreibweise in andere Sprache geschafft haben?

Kennen Sie…

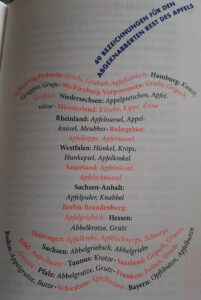

- … 61 Alternativen für das Schimpfwort „Dummkopf“ (den „Vollpfosten“ noch nicht einmal eingerechnet) und 49 Bezeichnungen für den abgeknabberten Rest des Apfels?

- … das schönste Wort der deutschen Sprache, das 2004 vom Deutschen Sprachrat gekürt wurde?

- … die fünf einsilbigen Wörter auf -nf, die der Duden auflistet?

- … die Wörter und Unwörter der letzten zehn Jahre?

- … ein Wort mit vier verschiedenen Pluralbildungen für vier unterschiedliche Bedeutungen?

Können Sie Begriffe wie „Anagramm“, „Palindrom“, „Zwiebelfisch“, „Hyperbel“, „Kofferwort“ oder „Pangramm“ spontan definieren?

Sind Sie sattelfest in der Rechtschreibung fehleranfälliger Wörter?

Wenn Sie all das und noch viel mehr unterhaltsam und originell aufbereitet nachlesen möchten und dazu farblich und satztechnisch außergewöhnlich pfiffige Bücher lieben, dann ist Kleines Kuriositätenkabinett der deutschen Sprache aus dem Dudenverlag genau richtig.

Überrascht hat mich, dass Deutsch mit 110 Mio Sprechern noch vor Französisch auf Platz zehn der meistgesprochenen Sprachen zu finden ist. Drei der 14 häufigsten Fragen an die Duden-Sprachberatung habe auch ich mir schon öfter gestellt und nun eine Antwort erhalten. Unwahrscheinlich allerdings, dass die teilweise äußerst komplizierten Emoticons wie „(:-?“ oder „(:-&“ von meinen Chatpartnern verstanden würden. „Giftzwerg“ als eine „nicht seltene Koseform“ war mir ebenfalls bisher unbekannt und birgt ein nicht unerhebliches Risiko. Schwäbisch steht fälschlicherweise mit 17% Nennungen auf Platz vier der fünf unbeliebtesten Dialekte Deutschlands, denn Thüringisch mit 19% auf Platz fünf weist eindeutig mehr Nennungen auf – oder wurde die Prozentzahl schlicht verwechselt (S. 66)? Die französische Verbform „faut“ lautet übersetzt nicht „gemacht“ (von „faire“, „machen“) sondern „braucht“ (von „falloir“, „brauchen“) (S. 105).

Während Duden-Produkte zur Rechtschreibung, Zeichensetzung und zu Synonymen unverzichtbare Arbeitsinstrumente für mich sind, macht das Lesen dieses 128 Seiten starken, kleinformatigen Bändchens mit dem praktischen Register einfach Freude. Ich empfehle die anschauliche Faktensammlung deshalb allen, die Spaß an der deutschen Sprache haben, die die Bücher und CDs von Bastian Sick mögen, die das Glück haben, Deutsch nicht als Fremdsprache erlernen zu müssen – oder genau dieses auf sich genommen haben -, die unterhaltsame Rätselrunden rund um das Thema Sprache planen oder ein kleines, aber sehr feines Geschenk suchen, das aus dem Rahmen fällt.

Kleines Kuriositätenkabinett der deutschen Sprache. Duden 2020

www.duden.de

Kaum hatte ich Die Unschärfe der Welt beendet, erschien der Roman der 1977 in Herrmannstadt, Siebenbürgen, geborenen Autorin Iris Wolff auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2020. Eine gute Wahl, auch wenn mein Start nicht leicht war, behinderte doch die titelgebende „Unschärfe“ zunächst die zeitliche und räumliche Verortung der Handlung und die Zuordnung der Figuren. Zum Rettungsanker wurde jedoch bald Samuel, dritte von vier Generationen dieses Familienromans. In jedem der sieben Kapitel spielt er eine zentrale Rolle für die Menschen seines Umfelds und sorgt für zeitliche Einordnung. Dabei bleibt auch er unscharf, wirkt auf jeden anders, und nicht einmal die Beschreibung seiner Augenfarbe stimmt überein.

Kaum hatte ich Die Unschärfe der Welt beendet, erschien der Roman der 1977 in Herrmannstadt, Siebenbürgen, geborenen Autorin Iris Wolff auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2020. Eine gute Wahl, auch wenn mein Start nicht leicht war, behinderte doch die titelgebende „Unschärfe“ zunächst die zeitliche und räumliche Verortung der Handlung und die Zuordnung der Figuren. Zum Rettungsanker wurde jedoch bald Samuel, dritte von vier Generationen dieses Familienromans. In jedem der sieben Kapitel spielt er eine zentrale Rolle für die Menschen seines Umfelds und sorgt für zeitliche Einordnung. Dabei bleibt auch er unscharf, wirkt auf jeden anders, und nicht einmal die Beschreibung seiner Augenfarbe stimmt überein.