Ein literarischer Thriller mit wahrem Kern

Ein literarischer Thriller mit wahrem Kern

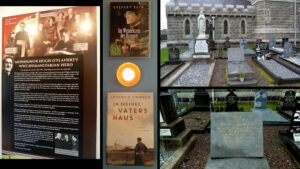

Während eines Irland-Urlaubs 2016 entdeckte ich beim Besuch des Museums „The Old Barracks“ in Cahersiveen am Ring of Kerry eine Erinnerungstafel für den irischen Priester Hugh O’Flaherty, verehrt für seinen Widerstandskampf gegen die Wehrmacht während der Besetzung Roms zwischen September 1943 und Juni 1944. Auf dem Friedhof des Städtchens liegt das Grab dieses beeindruckenden Mannes, der mit einer Gruppe mutiger Gleichgesinnter mehrere Tausend Juden, aus italienischen Kriegsgefangenenlager geflüchtete alliierte Soldaten und andere Verfolgte vor der SS versteckte. Bekannt war er mir aus dem amerikanischen Fernsehfilm Im Wendekreis des Kreuzes von 1983 mit Gregory Peck in der Hauptrolle und Christopher Plummer als dessen Gegenspieler Standartenführer Herbert Kappler.

Keine Biografie

Inspiriert vom Leben Hugh O’Flahertys, aber ausdrücklich keine Biografie, ist der Roman In meines Vaters Haus von dessen irischem Landsmann Joseph O’Connor:

Obwohl reale Personen und Ereignisse […] mich inspiriert haben, handelt es sich in erster Linie um einen Roman. Bei Fakten, Charakterisierungen und Chronologie habe ich mir Freiheiten herausgenommen. (Vorbehalt, Bibliografie, Danksagung S. 379)

Entsprechend sind in diesem als literarischer Thriller angelegten Buch sowohl der Haupthandlungsstrang, die Vorbereitung, der Countdown und die Durchführung einer Rendimento genannten Aktion in der Heiligabendnacht 1943, als auch die authentisch wirkenden Dokumente dazwischen nahezu vollständig fiktiv.

Ein Spiel auf Leben und Tod

Romankulisse ist das von der Wehrmacht besetzte, vom berüchtigten Gestapo-Chef Obersturmbannführer Paul Hartmann regierte Rom. Ihm untersteht die Stadt, nicht aber der Vatikan als neutrale Enklave, weshalb er der Widerstandsgruppe um den Monsignore Hugh O’Flaherty, die sich in ihrem engsten Kern als Chor tarnt, trotz des Drucks von Adolf Hitler nicht beikommt. Hartmann schäumt vor Wut, es beginnt ein Katz- und Mausspiel auf Leben und Tod.

Ein eingeschworener Chor

Mitglieder des engsten Kreises um den Priester sind die jung verwitwete Contessa Giovanna Landini, die Frau des irischen Gesandten Delia Kiernan, der britische Botschafter Sir D’Arcy Osborne und sein Diener John May, der italienische Kioskbesitzer und Kommunist Enzo Angelucci, die barbituratabhängige Journalistin Marianna de Vries und der britische Major Sam Derry. Trotz ihrer ethnischen, sozialen, intellektuellen und politischen Verschiedenheit einen sie die Freundschaft mit Hugh O’Flaherty und ihre gemeinsame Mission. Abwechselnd berichten sie rückblickend in den frühen 1960er-Jahren, wie sie den von Güte und Glauben durchdrungenen, unkonventionellen Mann kennenlernten, und berichten aus ihrer Sicht vom Rendimento.

Lebendige Charaktere und viel Sprachwitz

Joseph O’Connor trägt bei den Wendungen in der Weihnachtsnacht dick auf und beschreibt jeden von Hugh O’Flahertys Schritten durch gespenstige Keller, unterirdische Tunnel, dunkle Seitenstraßen und Hinterhöfe, über den Tiber und an den Wachen vorbei. Als Nicht-Thrillerleserin war mir diese Schilderung in Summe zu viel. Großartig sind jedoch die Figurenzeichnungen, die jede Person mit einer eigenen, unverwechselbaren Stimme lebendig werden lassen, und der überbordende Sprachwitz, selbst in Situationen von höchster Gefahr.

In meines Vaters Haus ist eine spannende Lektüre über ein in Deutschland wenig bekanntes Stück Kriegsgeschichte mit einem ebenso beeindruckenden wie sympathischen Helden, fiktional erzählt und im Kern doch wahr. Es ist der erste Band einer Rome Escape Line Trilogie, die hoffentlich bald eine Fortsetzung findet.

Joseph O’Connor: In meines Vaters Haus. Aus dem Englischen von Susann Urban. C.H.Beck 2023

www.chbeck.de