Andrew Haswell Green, der vergessene Vater von Greater New York

Andrew Haswell Green, der vergessene Vater von Greater New York

Wie kann ein Mann, der New York in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts so maßgeblich veränderte, derart in Vergessenheit geraten? Jonathan Lee, 1981 in Großbritannien geborener Autor, stieß im Central Park auf eine Bank mit einer Inschrift, die ihn zu jahrelangen Recherchen und schließlich zu diesem Roman veranlasste:

IN HONOR OF ANDREW HASWELL GREEN

DIRECTING GENIUS OF CENTRAL PARK IN ITS FORMATIVE PERIOD

FATHER OF GREATER NEW YORK […]

Aufstieg eines Außenseiters

Andrew Green kam 1820 in Massachusetts auf der Farm einer angesehenen, jedoch in Schulden geratenen kinderreichen Familie zur Welt. Früh verhielt er sich anders als andere Kinder, las, nachdem er kurz vor seinem 15. Geburtstag endlich eine Brille bekommen hatte, wie ein Besessener, war schmächtig und ein Ordnungsfanatiker. Wegen seiner gesellschaftlich nicht akzeptierten Zuneigung zu einem Freund schickte der Vater ihn mit 15 Jahren als Lehrling in eine Gemischtwarenhandlung nach New York. Die Begegnung mit dem sechs Jahre älteren aufstrebenden Juristen und späteren demokratischen Präsidentschaftskandidaten Samuel Tilden aus reichem Hause veränderte Greens Leben und ermöglichte ihm nach diversen anfänglichen Rückschlägen den Aufstieg. Er studierte Jura und setzte sich für seine Herzensanliegen ein: öffentlicher Raum für jedermann, Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit für Schwarze. Auf ihn gehen viele, teils umstrittene stadtplanerische Maßnahmen zurück, unter anderem der Central Park, das Metropolitan Museum of Art, das American Museum of Natural History, die New York Public Library und die Vereinigung von fünf Bezirken, wodurch Brooklyn seine Unabhängigkeit verlor, für manche ein großer Fehler, einer von mehreren im Roman.

Der „Mordfall des Jahrhunderts“

Der Roman beginnt mit der Ermordung des 83-jährigen Green 1903 mittels fünf Schüssen auf offener Straße. Die Suche nach dem Motiv des Schwarzen Cornelius Williams zieht sich durch den gesamten Roman und Inspector McClusky gerät mächtig unter Druck. Trotzdem ist Der große Fehler kein Krimi, denn im Mittelpunkt stehen Episoden aus Greens Leben, aber auch unzählige, oft bizarre Anekdoten wie die eines Elefanten, der mit New Yorker Stadtplan das Cover schmückt. Die von Green erdachten Tor-Namen des Central Park, „jeder Name eine Perspektive auf den Charakter der Stadt“ (S. 53), dienen, mal mehr, mal weniger passend, als Kapitelüberschriften.

Mehr Anekdoten als Fakten

So interessant die Figur Andrew Green ist, so wenig überzeugte mich die Konzeption des Romans. Anekdoten dürfen einen biografischen Roman schmücken, aber wenn, wie hier, der Porträtierte zu ihren Gunsten aus dem Fokus gerät, der Text kapitelweise zerfasert und dahinplätschert, geht die Balance verloren. Viele Fragen blieben deshalb leider unbeantwortet: Wie konnte jemand mit lückenhafter Schulkarriere Jura studieren? Wie wurde Green vom Anwalt zum Stadtplaner? Auf welche Weise engagierte er sich für Bildungsgerechtigkeit und gegen Rassendiskriminierung? Wie kam es zu Samuel Tildens Präsidentschaftskandidatur? Hätte ich nicht parallel das Internet bemüht, der Wissenszuwachs wäre enttäuschend gewesen.

Dagegen gefiel mir die ebenso empathisch wie diskret beschriebene lebenslange Sehnsucht Greens nach Liebe, die er als Kind schmerzlich vermisste und als Erwachsener nicht ausleben durfte, um seine und Tildens Lebensprojekte nicht zu gefährden:

Wenn wir uns nicht auf Zehenspitzen bewegen müssten, es uns nicht so wichtig wäre, etwas zu leisten, wir uns nicht immer gegenseitig über die Schulter sehen müssten, um Fehltritte zu vermeiden? (S. 284)

Leider verschenkt der biografische Roman über einen interessanten Visionär in bewegter Zeit insgesamt viel Potential.

Jonathan Lee: Der große Fehler. Aus dem Englischen von Werner Löcher-Lawrence. Diogenes 2022

www.diogenes.ch

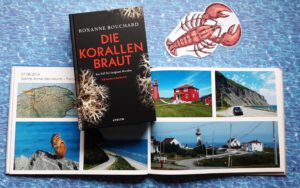

Im Südosten der kanadischen Provinz Québec liegt zwischen der Mündung des Sankt-Lorenz-Stroms und der Baie des Chaleurs eine ganz besondere Landzunge: die Halbinsel Gaspésie mit dem Hauptort Gaspé, vermutlich abgeleitet vom Mi’kmaq-Wort „Gespeg“, „Landesende“. Umrundet man sie auf der Route 132, ist diese „Tour de la Gaspésie“ 800 Kilometer lang und bietet eine spektakulär schroffe Nord- und eine lieblichere Südküste, Leuchttürme, kleine Dörfer mit Holzhäusern, den Parc national de Forillou, Wale, Seevögel, Seehunde, den berühmten Felsen von Percé und viel Ruhe.

Im Südosten der kanadischen Provinz Québec liegt zwischen der Mündung des Sankt-Lorenz-Stroms und der Baie des Chaleurs eine ganz besondere Landzunge: die Halbinsel Gaspésie mit dem Hauptort Gaspé, vermutlich abgeleitet vom Mi’kmaq-Wort „Gespeg“, „Landesende“. Umrundet man sie auf der Route 132, ist diese „Tour de la Gaspésie“ 800 Kilometer lang und bietet eine spektakulär schroffe Nord- und eine lieblichere Südküste, Leuchttürme, kleine Dörfer mit Holzhäusern, den Parc national de Forillou, Wale, Seevögel, Seehunde, den berühmten Felsen von Percé und viel Ruhe.