Der Mensch hinter dem Werk

Der Mensch hinter dem Werk

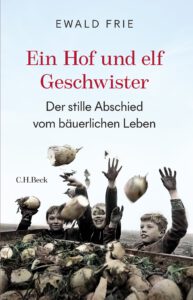

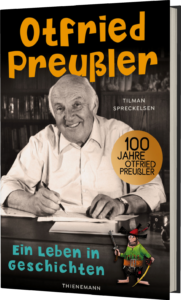

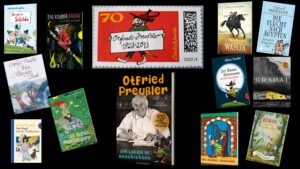

Am 20. Oktober 2023 wäre Otfried Preußler (1923 – 2013) 100 Jahre alt geworden, deutlich jünger als zwei seiner bekanntesten Kinderbuchfiguren: 27 Jahre weniger als die kleine Hexe, mehrere Jahrhunderte gar als das kleinen Gespenst. Die Deutsche Post ehrt den Verfasser so vieler zeitloser Kinder- und Jugendbuchklassiker mit einer besonders gelungenen Briefmarke, gestaltet von Daniela Burger. Zum Jubiläumsprogramm des Stuttgarter Thienemann Verlags gehört die äußerst lesenswerte Biografie des Preußler-Experten mit vielfältigen Kontakten und FAZ-Literaturredakteurs Tilman Spreckelsen. Gleich im Epilog legt er dar, worum es ihm geht:

Der Mensch hinter den Büchern wurde lange nicht fassbar. (S. 6)

Die Frage nach dem Zusammenhang von Leben und Werk ist der Leitgedanke dieses Buches. (S. 9)

Tilman Spreckselsen beginnt bei den Hauptinspirationsquellen Preußlers, die in dessen Kindheit im böhmischen Reichenberg (heute Liberec) liegen: den Geschichten seines Vaters und böhmischen Heimatkundlers Josef Syrowatka, ab 1941 Preußler, und der Großmutter Dorothea. Aus dem Märchen- und Sagenschatz Böhmens und der Erinnerung an die Landschaft konnte er sein ganzes Leben schöpfen.

Kindheit und Krieg

Nach einer Kindheit als Teil der deutschsprachigen Minderheit in der Ersten Tschechoslowakischen Republik und dem sich zuspitzende Nationalitätenkonflikt löste der Anschluss ans Deutsche Reich 1938 Jubel beim jungen Otfried Preußler aus. Sein erster Roman aus diesen Jahren ist heute glücklicherweise vergessen.

Der Kriegsbegeisterung folgte Ernüchterung an der Ostfront ab 1942 und in einem sowjetischen Gefangenenlager ab Sommer 1944:

…denn obwohl wir einmal von ganzem Herzen Soldaten gewesen sind – ein zweites Mal wäre das kaum mehr der Fall. (S. 45/46)

Schriftstellerische Erfolge

Im bayerischen Rosenheim kam es im Juni 1949 zur Wiedervereinigung der Familie Preußler und der Verlobten Annelies Kind. Nun sollten die verlorenen Jahre aufgeholt werden. Eine Ausbildung zum Volksschullehrer sicherte der jungen Familie Preußler ein regelmäßiges Einkommen. 1956 stellte sich mit Der kleine Wassermann der erste große Erfolg ein, gekrönt vom Sonderpreis für Text und Illustration beim Deutschen Jugendbuchpreis. Entstanden im Erzählen für seine Töchter, erprobt an seinen Schulkindern und basierend auf dem Sagenschatz der Heimat begann mit diesem ersten Kinderbuch ein kometenhafter Aufstieg, kurz unterbrochen nur vom Vorwurf „schönfärberischer Weltabgewandtheit“ während der Eskapismusdebatte der 1970er-Jahre.

Buch für Buch führt Tilman Spreckelsen durch Preußlers Werk, beschreibt Inhalte, Quellen, Illustrationen, Rezeption und Preußlers besonderen, aus dem mündlichen Erzählen geborenen Stil. Ausführlich schreibt er über Preußlers jahrelanges Ringen mit dem schwierigen Krabat-Stoff, bevor das Buch 1971 erschien. Noch später datieren zwei mir besonders lieb gewordene Bücher: Hörbe mit dem großen Hut (1981) und Hörbe und sein Freund Zwottel (1983), die der Autor eigenhändig illustrierte:

Soweit ich zurückdenken kann, stand für mich fest, dass ich einmal Maler oder Schriftsteller werden wollte – am besten beides. (S. 257)

Berührend ist der langsame Rückzug aus der Öffentlichkeit ab Mitte der 1990er-Jahre und die bereits Jahre vorher einsetzende Rückbesinnung auf die eigene Lebensgeschichte und das schmerzlich gescheiterte Zusammenleben von Tschechen und Deutschen.

Der Brückenbauer

Neben dem ausgezeichneten Überblick über Otfried Preußlers Werk war für mich besonders dessen Entwicklung vom deutschnationalen Jugendlichen zum kulturellen Brückenbauer in die Tschechoslowakei und sogar ins ihm „während der Jahre des Krieges und der Gefangenschaft ans Herz gewachsene“ Russland interessant. Seine Reisen in beide Länder, neue Freundschaften, Übersetzungen und Nacherzählungen tschechischer Kinderbücher wie beispielsweise Kater Mikesch von Josef Lada (1962) und die Ablehnung von Restitutionsforderungen haben mich beeindruckt.

Wer Otfried Preußlers Geburtstag in Erinnerung an eigene erste Bucherfahrungen und Vorleseerlebnisse mit Kindern und Enkel feiern möchte, dem empfehle ich wärmstens diese souverän erzählte, ausgezeichnet recherchierte, respektvolle aber nicht ehrfürchtige Biografie – zur Unterhaltung ebenso wie zur Information.

Tilman Spreckelsen: Otfried Preußler. Ein Leben in Geschichten. Thienemann 2023

www.thienemann-esslinger.de

Rezensionen zu Kinderbüchern von Otfried Preußler auf diesem Blog:

Weitere Rezensionen zu Biografien über oder Autobiografien von Kinder- und Jugendbuchautoren auf diesem Blog:

Rezension zu einem Krimi von Tilman Spreckelsen auf diesem Blog: