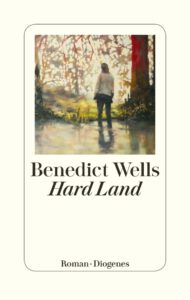

Der schönste, schrecklichste Sommer

Der schönste, schrecklichste Sommer

Ort: eine fiktive Kleinstadt namens Grady in Missouri

Zeit: 1985/86

Protagonist und Ich-Erzähler: Sam

Erster Satz: „In diesem Sommer verliebte ich mich, und meine Mutter starb.“ (S. 11)

Roter Faden: ein fiktiver Gedichtband namens Hard Land von Gradys einzigem Schriftsteller aus dem Jahr 1893, die „Geschichte des Jungen, der den See überquerte und als Mann wiederkam […] Ein Zyklus von über neunzig zusammenhängenden Gedichten, unterteilt in fünf Akte“ (S. 45/46) – wie der gleichnamige Roman.

Melancholie

Die Sommerferien ragen 1985 wie ein „Berg von Langeweile“ (S. 11) vor dem knapp 16-jährigen Sam Turner auf, bis ein Aushilfsjob im örtlichen Kino seine Welt für immer verändert. Sam war immer ein introvertierter Außenseiter, in seiner Kindheit geplagt von Panikattacken, sein einziger Freund ist im letzten Herbst weggezogen, die ältere Schwester lebt als Serien-Drehbuchschreiberin weit weg an der Westküste und meldet sich kaum. Als wäre das nicht schon genug, ist das erzkonservative Grady seit der Schließung des größten Arbeitgebers ein Ort im Niedergang, Sams in sich gekehrter Vater Joseph deswegen arbeitslos und seine empathische Mutter Annie leidet seit Jahren an einem Hirntumor:

Immer, wenn die Krankheit akut war, waren wir alle in Alarmbereitschaft, alles andere spielte keine Rolle mehr. Nur war dieses »alles andere« mein Leben. (S. 106)

Euphorie + Melancholie = „Euphancholie“

Die Hoffnung der Mutter auf Freundschaften für Sam erfüllt sich mit der Arbeit im Kino, obwohl die eingeschworene Kino-Clique zunächst reserviert reagiert und ihn anfänglich nur aus Mitleid aufnimmt. Allerdings sind der schwule Cameron aus reichem Haus, der sportliche, farbige Brandon, genannt Hightower, der unter Rassismus leidet und früh seine Mutter verlor, und die hübsche Kirstie, die immer wieder Pech in der Liebe hat, zwei Jahre älter und damit im Gegensatz zu Sam, der noch zwei Schuljahre vor sich hat, bereits auf dem Absprung. In diesem Sommer mit ihnen erlebt Sam jedoch alles, was gemeinhin zum Erwachsenwerden gehört. Sie ermuntern ihn, sich seinen Ängsten zu stellen und verhelfen ihm so zu mehr Selbstvertrauen. Sie sind für ihn da, als seine Mutter stirbt und es ihm den Boden unter den Füßen wegzieht:

»Sie war wie diese Stützräder, wenn man Fahrradfahren lernt«, sagte ich. (S. 248)

Als seine drei Freunde am Ende des Sommers Grady verlassen, bleibt Sam allein mit seiner Trauer und seiner unerfüllten Liebe zu Kirstie zurück, doch der nächste Sommer kommt bestimmt…

Schwächer als der Vorgänger

Der 1984 geborene Benedict Wells erzählt diese klassische Coming-of-Age-Geschichte mit sehr viel Empathie für die 1980er-Jahre, für seine Themen und Figuren. Vor allem Sam ist unwiderstehlich. Sämtliche Begleiterscheinungen des Erwachsenwerdens und wirklich alle Klischees sind vorhanden, ebenso die Filme und Songs der 1980er-Jahre (Soundtrack im Internet abrufbar). Leider führt das zu Vorhersehbarkeit und bei mir zum Eindruck, dass man vieles schon einmal gelesen oder gesehen hat und Themen systematisch abgearbeitet werden. Selbst der tolle erste Satz ist, wie der Autor gesteht, „mitgenommen“ aus Charles Simmons Roman Salzwasser. Bewundernswert ist allerdings, wie Benedict Wells sprachliche Kitschklippen gekonnt umschifft, wie gut er die Atmosphäre des sterbenden Ortes einfängt, wie er die behutsame Vater-Sohn-Annäherung andeutet und die verschiedenen Phasen der Trauer beschreibt.

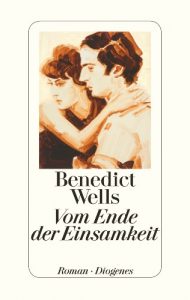

Alles in allem konnte mich das leicht konsumierbare Hard Land nicht so mitreißen wie Vom Ende der Einsamkeit. Gute Unterhaltung, auch für Jugendliche, ist es trotzdem.

Benedict Wells: Hard Land. Diogenes 2021

www.diogenes.ch

Weitere Rezension zu einem Roman von Benedict Wells auf diesem Blog:

Hauptstadt Petropawlowsk der im ostasiatischen Teil Russlands gelegenen Halbinsel Kamtschatka spurlos. Eben erzählt Aljona ihrer Schwester noch die Geschichte eines bei einem Tsunami verschwundenen Dorfes, als ein Fremder sie anspricht und mitnimmt.

Hauptstadt Petropawlowsk der im ostasiatischen Teil Russlands gelegenen Halbinsel Kamtschatka spurlos. Eben erzählt Aljona ihrer Schwester noch die Geschichte eines bei einem Tsunami verschwundenen Dorfes, als ein Fremder sie anspricht und mitnimmt.

Lotte ist schon fünf Jahre alt, kann fünf Züge schwimmen, bis 17 zählen, die Zahl Fünf lesen und ist mutig genug, auswärts zu übernachten. Am liebsten sind ihr die Freitage, denn dann holt die Oma sie vom Kindergarten ab. Zusammen erleben die beiden viele kleine Alltagsabenteuer. Die Oma lässt Lotte jede Menge Freiraum für ihre gründlichen Beobachtungen, gibt Anregungen, ohne sie damit zu erdrücken, nimmt es bei den Süßigkeiten nicht ganz so genau wie die Mutter und verliert vor allem nie ihren Humor. Selbst wenn es, wie bei Lottes Rollerunfall, brenzlig wird, strahlt sie eine wohltuende Ruhe aus, ist immer präsent und bleibt doch wohltuend im Hintergrund. Kein Wunder also, dass Lotte selbst bei Krankheit freitags nicht im Bett bleiben will!

Lotte ist schon fünf Jahre alt, kann fünf Züge schwimmen, bis 17 zählen, die Zahl Fünf lesen und ist mutig genug, auswärts zu übernachten. Am liebsten sind ihr die Freitage, denn dann holt die Oma sie vom Kindergarten ab. Zusammen erleben die beiden viele kleine Alltagsabenteuer. Die Oma lässt Lotte jede Menge Freiraum für ihre gründlichen Beobachtungen, gibt Anregungen, ohne sie damit zu erdrücken, nimmt es bei den Süßigkeiten nicht ganz so genau wie die Mutter und verliert vor allem nie ihren Humor. Selbst wenn es, wie bei Lottes Rollerunfall, brenzlig wird, strahlt sie eine wohltuende Ruhe aus, ist immer präsent und bleibt doch wohltuend im Hintergrund. Kein Wunder also, dass Lotte selbst bei Krankheit freitags nicht im Bett bleiben will!