Fulminanter Abschluss der Kopenhagen-Trilogie

Fulminanter Abschluss der Kopenhagen-Trilogie

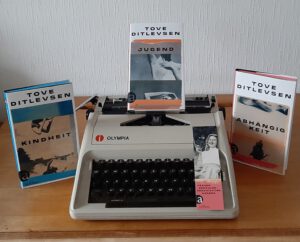

Die beiden ersten schmalen Bände ihrer autofiktionalen, inzwischen als Kopenhagen-Trilogie betittelten Romane verfasste die dänische Schriftstellerin Tove Ditlevsen (1917 – 1976) 1967 in einer Entzugsklinik. Im Frühjahr 2021 erschienen sie unter den Titeln Kindheit und Jugend im Aufbau Verlag erstmals auf Deutsch, hervorragend übersetzt von Ursel Allenstein. Den dritten Teil, Abhängigkeit, aus dem Jahr 1971 veröffentlichte der Suhrkamp Verlag 1980 unter dem nicht ganz so gut passenden Titel Sucht, denn der dänische Originaltitel Gift ist zweideutig und kann sowohl mit „Sucht“ als auch mit „verheiratet“ übersetzt werden – ein Hinweis auf Tove Ditlevsens vier problematische Ehen.

Kindheit erzählt von Tove Ditlevsens ersten düsteren 14 Jahren in einem Kopenhagener Arbeiterstadtteil ohne Aussicht auf eine höhere Schulbildung, aber mit dem unstillbaren Wunsch, Dichterin zu werden. Jugend umfasst die Jahre in wechselnden Anstellungen bis zu ihrer ersten Gedichtveröffentlichung in einer literarischen Zeitschrift und der ersten Gedichtsammlung 1939. Der 30 Jahre ältere Herausgeber der Zeitung, Viggo F. Møller, wurde ihr erster Mann.

Toves Unglück mit den Männern

Während ihrer zweiten Ehe mit dem Studenten Ebbe konnte sie mit ihren Einkünften aus der Schriftstellerei bereits ihn und die Tochter Helle unterhalten. Nichts war für sie wichtiger als das Schreiben:

Aber für mich ist das Leben nur ein Genuss, wenn ich schreiben kann. (S. 64)

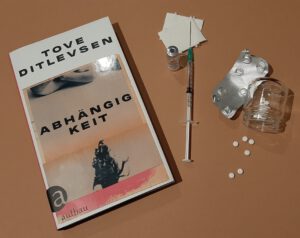

Das änderte sich schlagartig, als der Medizinstudent Carl Ryberg ihr anlässlich einer Abtreibung das opioide Schmerzmittel Pethidin spritzte. Fortan konnte sie an nichts anderes mehr denken:

Ich bin einzig und allein von dem Gedanken besessen, es noch einmal zu erleben, und Ebbe ist mir vollkommen gleichgültig geworden; wie alle Menschen außer Carl. (S. 104)

Während der fünf „Schreckensjahre“ mit dem geisteskranken Carl gebar sie ein weiteres Kind, fälschte Methadonrezepte, konnte nur noch mit Chloralhydrat schlafen und schließlich nicht mehr schreiben:

Dann hört die Zeit auf zu existieren. Eine Stunde kann wie ein Jahr sein und ein Jahr wie eine Stunde. Es hängt davon ab, wie viel oder wenig in der Spritze ist. (S. 140)

Hilfe in letzter Minute

Abgemagert auf 30 Kilogramm rettete sie sich in eine Klinik, durchlitt unvorstellbare Entzugsqualen, begann wieder zu schreiben, wurde rückfällig, lernte einen neuen Mann kennen und musste akzeptieren, nie mehr ganz gesund zu werden:

Ich war von meiner jahrelangen Abhängigkeit geheilt, aber noch heute erwacht die alte Sehnsucht manchmal ganz leise in mir, wenn ich mir Blut abnehmen lasse oder an einer Apotheke vorbeigehe. Sie stirbt nie ganz, solange ich lebe. (S. 176)

#tovelesen

Nach der Düsternis von Kindheit und der eher hoffnungsvollen Stimmung in Jugend erwischte mich die Beklemmung in Abhängigkeit mit voller Wucht. Nie habe ich Vergleichbares gelesen über eine Sucht, so knapp, präzise und schonungslos offen. Zwar nahm meine Sympathie für Tove Ditlevsen im Laufe der Bände kontinuierlich ab, aber das Porträt einer ambivalenten Frau, die so gerne normal und gewöhnlich sein wollte und es doch nicht war, die unter ihrer fehlenden Bildung litt und nur beim Schreiben Erfüllung fand, ist ein ganz außergewöhnliches Leseerlebnis. Der derzeitige Hype in vielen Ländern ist daher absolut berechtigt.

Ich freue mich sehr, dass der Aufbau Verlag im Frühjahr 2022 mit Gesichter einen weiteren Schlüsselroman der Autorin zugänglich macht.

Tove Ditlevsen: Abhängigkeit. Aus dem Dänischen von Ursel Allenstein. Aufbau 2021

www.aufbau-verlage.de

Weitere Rezensionen zu Romanen von Tove Ditlevsen auf diesem Blog:

Die Frage nach autobiografischen Bezügen ihrer Romane gehört zu den am häufigsten gestellten und von vielen Autorinnen und Autoren meistgehassten. In Roman d’amour der deutsch-französischen Romanschriftstellerin und Lyrikerin Sylvie Schenk, die 1944 in Frankreich geboren wurde, seit 1992 auf Deutsch schreibt und in beiden Ländern lebt, geht es genau darum.

Die Frage nach autobiografischen Bezügen ihrer Romane gehört zu den am häufigsten gestellten und von vielen Autorinnen und Autoren meistgehassten. In Roman d’amour der deutsch-französischen Romanschriftstellerin und Lyrikerin Sylvie Schenk, die 1944 in Frankreich geboren wurde, seit 1992 auf Deutsch schreibt und in beiden Ländern lebt, geht es genau darum.