Ein Leben wie ein Roman

Ein Leben wie ein Roman

Leben hat seine Zeit, und Sterben hat seine Zeit. Dazwischen ist Zeit, sich zu erinnern. (S. 391/392)

Nachdem sie länger gelebt hat, „als die Würde es gebietet“ (S. 387), schreibt Violeta del Valle einen Bericht, um vor ihrem geliebten Enkel Camilo Zeugnis abzulegen:

Du wirst sehen, mein Leben ist ein Roman. (S. 7)

In den vier ähnlich umfangreichen Teilen „Die Verbannung 1920 – 1940“, „Leidenschaft 1940 – 1960“, „Die Abwesenden 1960 – 1983“ und „Wiedergeburt 1983 – 2020“ verbindet Violeta ihre Biografie mit der Geschichte eines Jahrhunderts in Südamerika, das eine nicht weniger dramatisch als das andere. Zwei Pandemien rahmen ihr Leben ein: die Spanische Grippe und die Corona-Epidemie.

Ein turbulentes Leben in dramatischen Zeiten

Während eines Sturms kommt Violeta 1920 in Chile zur Welt. Ihre wohlhabende Oberschichtfamilie büßt in der Weltwirtschaftskrise ihr Vermögen ein, nach dem tragischen Verlust des Vaters zerfällt die Familie und Violeta erlebt die Verbannung nach Patagonien, wo sie trotz der widrigen Umstände glücklich heranwächst. Leidenschaften und Sexualität prägen sie bis ins hohe Alter, vier grundverschiedene Männer begleiten sie durch ein Leben voller persönlicher und gesellschaftlicher Turbulenzen. Erst spät erkennt Violeta, die wie in ihren Kreisen üblich stets die Konservativen wählte, die Verbrechen der Junta, als sie die Leiche ihres treuen Familienbediensteten Torito anhand eines Kreuzes identifiziert:

Ich weiß noch, wie ich mit vierundsechzig drauf und dran war, mich dem Altwerden zu überlassen, und wie Toritos Kreuz mich damals zwang, den Kurs zu ändern und ein neues Leben zu beginnen, wie es mir ein Ziel schenkte, eine Möglichkeit, nützlich zu sein, und eine wundervolle Freiheit der Seele. (S. 387)

Die Mutter als Vorbild

Die Inspiration zu Violeta verdankt die 1942 geborene Isabel Allende ihrer kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie verstorbenen Mutter. Wie die Titelfigur des Romans war sie schön, klug, freiheitsliebend und leidenschaftlich, allerdings erreichte sie nie deren wirtschaftliche Unabhängigkeit. Vorbild für Violetas Tochter Nieves, nach der sie im hohen Alter ihre Stiftung für Opfer häuslicher Gewalt benannte, war Allendes drogensüchtige Stieftochter, und viele Anekdoten über Violetas rebellischen Sohn Juan Martín und ihren noch aufmüpfigeren Enkel sind von ihrem eigenen Sohn inspiriert.

Eine Vielschreiberin

Keine Autorin und kein Autor nimmt mit seinem Werk so viel Platz in meinem Bücherregal ein wie Isabel Allende, obwohl sie nie wieder die überragende Qualität ihres Debüts Das Geisterhaus von 1982 erreichte. Nichtsdestotrotz ist sie nach wie vor die weltweit erfolgreichste spanischsprachige Stimme und auch ihre leichteren Romane habe ich immer wieder gern gelesen, egal, ob sie im Plauderton aus ihrem Leben erzählte oder fiktive Stoffe behandelte. Neben leidenschaftlichen Charakteren sind es besonders die politischen Themen, die mich interessieren, die sozialistischen Bewegungen Lateinamerikas, die chilenische Militärdiktatur, der Feminismus und gesellschaftliche Fragen.

Ich bin Violeta gerne durch ihr Leben vom ungezogenen Kind bis zur altersweisen Großmutter gefolgt. Statt magischen Realismus gibt es einen starken Frauencharakter mit einem unsentimentalen, selbstkritischen, teilweise humorvollen Blick auf ein Leben, das tatsächlich mehr als genug Stoff für einen unterhaltsamen, bisweilen allerdings durch die Vielzahl der Themen eher oberflächlichen Roman bietet.

Isabel Allende: Violeta. Aus dem Spanischen von Svenja Becker. Suhrkamp 2022

www.suhrkamp.de

Weitere Rezensionen zu Romanen von Isabel Allende auf diesem Blog:

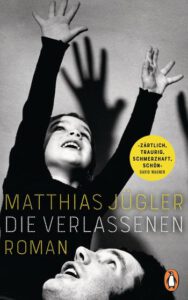

Dieses Zitat aus dem zweiten Roman von Matthias Jügler,

Dieses Zitat aus dem zweiten Roman von Matthias Jügler,