Mit Vergnügen durch die Belle Époque

Mit Vergnügen durch die Belle Époque

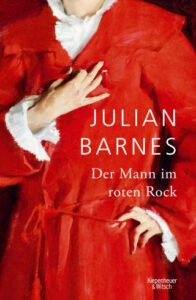

An seinen Romanen Vom Ende einer Geschichte und Die einzige Geschichte hatte ich in den vergangenen Jahren viel Freude, ohne zu wissen, dass Julian Barnes auch Sachbücher schreibt. Sein neuestes, Der Mann im roten Rock, konnte ich nun lesen, mit großer Hochachtung vor Barnes‘ enormem Quellenstudium sowie seiner Gabe, Mosaiksteine der Geschichte gekonnt zu einem Gesamtbild anzuordnen und unzusammenhängende Fäden scheinbar spielerisch zu verweben. Allerdings ist der Gegenstand des Buches nicht in erster Linie, der französische Chirurg und Frauenarzt Dr. Samuel Jean Pozzi (1846 – 1918), der diese beiden Fachrichtungen in seinem Heimatland revolutionierte, sondern vielmehr die Gesellschaftsschicht, in der er sich bewegte: die „ferne, dekadente, hektische, gewalttätige, narzisstische und neurotische“ Belle Époque zwischen 1870 und 1914. Duelle und Attentate, Tratsch, Klatsch und Gerüchte, sexuelle Orientierungen, Kunst, Literatur, Sammlerleidenschaft, Mäzenaten- und Dandytum, Aufschneiderei und Exzentrik, Freundschaften und Feindschaften, Ehen und Liebschaften und immer wieder Vergleiche zwischen Frankreich und Großbritannien, all das interessiert Julian Barnes ungleich mehr als antiseptische Operationsverfahren oder politische Entwicklungen.

Wie elegant er allerdings darüber schreibt, ließ mich zunehmend vergessen, dass ich eigentlich mehr über die Meilensteine der Medizingeschichte erfahren wollte, ähnlich wie in der detailreichen Biografie Der Horror der frühen Medizin von Lindsey Fitzharris über Pozzis Zeitgenossen und Vorbild Joseph Lister, die als Medizinhistorikerin völlig andere Interessen bedient.

Panorama einer Epoche

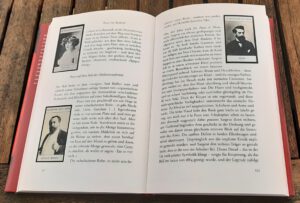

Erstmals begegnete Julian Barnes dem „Mann im roten Rock“ 2015 in der National Portrait Gallery in London auf dem 1881 entstandenen Gemälde Dr. Pozzi at Home von John Singer Sargent, das als Ausschnitt das Cover ziert. Seine Neugier war geweckt. Ausgehend von einer Bildungs- und Einkaufsreise, die Pozzi im Jahr 1885 mit dem Prinzen Edmond de Polignac und dem Grafen Robert de Montesquiou-Fezensac nach London unternahm, katapultiert uns Barnes in das Leben der Pariser High Society. Vor allem der Graf, ein mäßig erfolgreicher Romancier, homosexueller Dandy und Exzentriker, nimmt viel Raum ein. Er war Vorbild für mehrere Romanfiguren, darunter die Hauptfigur in Joris-Karl Huysmans‘ Roman Gegen den Strich (der wiederum eine Rolle in Oscar Wildes Das Bildnis des Dorian Gray und beim Prozess gegen ihn spielte), und im Werk von Marcel Proust. Aber auch die Brüder Goncourt, die Familie Proust, Paul Hervieu, Lucien Daudet, Sarah Bernhardt, Guy de M aupassant, Jean Lorrain, Claude Monet, Alexandre Dumas d. J. und viele, viele andere tauchen als Freunde, Feinde, Patienten oder Geliebte Pozzis auf. Von allen gibt es Abbildungen, häufig Schokoladenbildchen der Firma Potin, in diesem opulenten, auf hochwertigem Papier gedruckten und doch überraschend preiswerten Band.

aupassant, Jean Lorrain, Claude Monet, Alexandre Dumas d. J. und viele, viele andere tauchen als Freunde, Feinde, Patienten oder Geliebte Pozzis auf. Von allen gibt es Abbildungen, häufig Schokoladenbildchen der Firma Potin, in diesem opulenten, auf hochwertigem Papier gedruckten und doch überraschend preiswerten Band.

Ein Tausendsassa

Samuel Pozzi, Nachfahre italienischer Protestanten aus der Dordogne und mit einer englischen Stiefmutter zweisprachig aufgewachsen, war Begründer der französischen Gynäkologie, erster Lehrstuhlinhaber, Lehrbuchautor, Kosmopolit, Modearzt und für medizinische Neuerungen aus aller Welt aufgeschlossen, aber auch Kunstsammler, Senator, Dreyfusien und Salonlöwe. Er setzte sich für den medizinischen Fortschritt und für schonende, ganzheitliche Behandlungsformen ein, schreckte aber nicht vor Affären mit Patientinnen zurück. „Pozzi war überall“, wie Barnes wiederholt betont, um dann gelegentlich augenzwinkernd einzuschränken: „Pozzi war doch nicht überall“.

Anders – aber gut

Auch wenn mir zu Beginn falsche Erwartungen und ein zunächst verwirrendes Füllhorn von Akteuren und eher amüsante als wissenswerte Anekdoten den Einstieg erschwerten, so steckten mich doch Barnes‘ Begeisterung, sein Humor, seine (Selbst-)Ironie und sein Spiel mit Wissen und Nichtwissen zunehmend an. Nicht nur, aber auch aufgrund seines Mottos: „Chauvinismus ist eine Erscheinungsform der Ignoranz“ ist der weltoffene Pozzi für den überzeugten Europäer und Brexit-Gegner Barnes „so etwas wie ein Held“.

Julian Barnes: Der Mann im roten Rock. Aus dem Englischen von Gertraude Krueger. Kiepenheuer & Witsch 2021

www.kiwi-verlag.de

Weitere Rezension zu einem Roman von Julian Barnes auf diesem Blog: