Zwischen Realität und Fiktion

Zwischen Realität und Fiktion

Zweimal war Said Al-Wahid seit seiner Flucht in seiner irakischen Heimat: nach dem Sturz der Diktatur, heimlich, während in Deutschland sein Asylverfahren lief und in den Straßen von Bagdad das Chaos amerikanischer Soldaten herrschte, und zwei Jahre später, kurz vor dem Ausbruch des Bürgerkriegs. 2014 wird er plötzlich ein drittes Mal nach Hause gerufen: Sein jüngerer Bruder Hakim teilt ihm mit, dass ihre Mutter im Sterben liegt. Said, der gerade auf dem Weg von einer Podiumsdiskussion in Mainz zurück nach Berlin ist, begibt sich umgehend zum Frankfurter Flughafen:

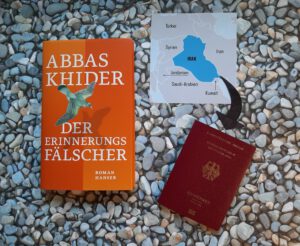

Said Al-Wahid hat seinen Reisepass überall dabei, egal, wohin er geht. Er hat ihn bei einem Podiumsgespräch in Mainz dabei und auch im Supermarkt um die Ecke. (S. 25)

Auf seiner Reise nach Bagdad begleiten ihn Gedanken an seine vier Jahre dauernde Fluchtodyssee, seine ersten Jahre in Deutschland mit befristeten und unbefristeten Aufenthaltsgenehmigungen, Abschiebungsandrohungen, Widerrufsverfahren, Duldung und schließlich der Einbürgerung, bürokratischen Schikanen bis heute und einem ständigen Gefühl der Unsicherheit:

In der Fremde gibt es keine Himmelsrichtungen. (S. 8)

Traumata

Dabei ist Saids Integration eine Erfolgsgeschichte: Abitur am Studienkolleg und Studium an der Philosophischen Fakultät in München als einziger arabischer Student, Jobs zur Finanzierung, Ehe mit Monica, einer deutschen Sozialarbeiterin aus einer Mittelschichtsfamilie, der zweijährige Sohn Ilias und erste schriftstellerische Erfolge.

Worüber er mit niemandem sprechen kann, sind die „Minenfelder“ im Gedächtnis, der als Verräter hingerichteten Vater, über den geschwiegen werden musste, die im Bürgerkrieg mit ihrer Familie getötete Schwester und die traurige Mutter, die mit Krisen umgehen kann, nicht jedoch mit glücklichen Momenten. All dies beeinträchtigt sein Erinnerungsvermögen:

Said scheiterte bei jedem Versuch, einen längeren Text zu verfassen. Es war grauenhaft. (S. 47)

Erst als er beginnt, die Gedächtnislücken mit Fiktion zu füllen, erlebt er einen „Schreibdurchfall“.

Der Erinnerungsfälscher des deutsch-irakischen Autors Abbas Khider ist mit gerade einmal 124 Seiten leider ein sehr kurzer Roman. Albtraumhafte Flucht aus einem desolaten Land, Ankommen in Deutschland, das auch den integrationswilligsten Schutzsuchenden immer neue bürokratische Felsbrocken in den Weg rollt, Rassismus und Vorurteile in der neuen sowie schwierige Besuche in der alten Heimat, wo sich auch Jahre nach dem Sturz der Diktatur nichts zum Besseren entwickelt, sind seine Themen.

Mehrwert der Perspektive

Wie bei Herkunft von Saša Stanišić oder Eine Formalie in Kiew von Dmitrij Kapitelman liegt der besondere Wert von Abbas Khiders Roman für mich in der Perspektive des Migranten, der aus eigener Anschauung schreibt. Zwar betont er in Interviews, dass Der Erinnerungsfälscher ein literarisches Werk und keine Biografie sei, sein eigenes Schicksal als 1973 in Bagdad geborener Autor, seine Flucht 1996 nach mehreren Gefängnisaufenthalten und die Ankunft in Deutschland 2000 liefern jedoch erkennbar die Vorlage.

Dass man trotz der traurigen Thematik bei der Lektüre nicht verzweifelt, liegt am gelungenen Wechsel zwischen nüchtern wiedergegebenen Fakten und Poetik, den originellen Sprachbildern, dem Wortwitz und Humor und dem immer durchscheinenden Optimismus. Unfassbar, dass Abbas Khider erst mit 27 Jahren die deutsche Sprache erlernt hat!

Sowohl für die deutsche Literatur als auch für die politische Debatte hierzulande sind Stimmen wie die von Abbas Khider eine große Bereicherung. Höchste Zeit also für mich, auch seine vier früheren, etwas umfangreicheren Romane kennenzulernen.

Abbas Khider: Der Erinnerungsfälscher. Hanser 2022

www.hanser-literaturverlage.de

Weitere Rezensionen zu autobiografisch inspirierten Migrationsromanen auf diesem Blog: