![]() Interessant, aber in Aufbau und Sprache nicht überzeugend

Interessant, aber in Aufbau und Sprache nicht überzeugend

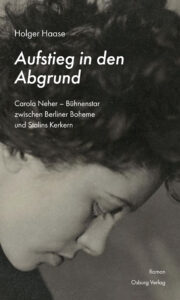

Der Ruhm von Schauspielerinnen und Schauspielern ist vergänglicher als der anderer Kunstschaffender. Selbst eine auf deutschen Bühnen in den 1920er- und 30er-Jahren gefeierte, als Brecht-Darstellerin und für ihren skandalumwitterten Lebenswandel sehr bekannte Bühnengröße wie Carola Neher (1900 – 1942) ist heute nahezu vergessen, trotz ihres dramatischen Lebenslaufs.

Der Journalist und Autor Holger Haase stellt in seiner Romanbiografie Aufstieg in den Abgrund die belegbaren Lebensstationen detailliert dar und überbrückt, wie in diesem Genre üblich und legitim, Lücken mit Hilfe von Fantasie und wenigen erfundenen Nebenfiguren.

Spielball von Diktatoren

Die Handlung setzt im Dezember 1939 ein, als Carola Neher gut drei von zehn Jahren Haft im Wladimir Zentralgefängnis, einem Stalinschen Zuchthaus, verbüßt hatte und überraschend zusammen mit anderen deutschen Gefangenen wie Zenzl Mühsam und Margarete Buber-Neumann in eine Luxuszelle in der Moskauer Butyrka verlegt wurde. Ein Verhörmarathon mit einem NKWD-Leutnant sollte über ihre Auslieferung an Nazi-Deutschland entscheiden, ermöglicht durch den Hitler-Stalin-Pakt, und für die von den Nazis ausgebürgerte Schauspielerin von besonderer Brisanz. Trotzdem setzte sie, angespornt von ihren Zellengenossinnen, alle Hoffnungen auf die Ausweisung:

Du bist Schauspielerin, Carola. Spiel dem Genossen Leutnant die Rolle deines Lebens vor. […] Umgarn ihn, bis er dir zuliebe tut, was in seiner Macht steht. Und dich ausweist. (S. 41)

Unterbrochen werden die stereotyp verlaufenden Verhöre durch weitschweifige Rückblenden in Carola Nehers Leben und Karriere, allerdings nicht aus der Ich-Perspektive, so dass nie ersichtlich wird, was und wie sie dem Leutnant tatsächlich erzählt. Inhaltlich geht es um den kometenhaften Aufstieg der ehrgeizigen Tochter eines Musiklehrers und einer Kneipenwirtin zum gefeierten Bühnenstar, der alles dem Erfolg unterordnete. Die vielen Theaterstationen, Rollen, Kleider, Promibekanntschaften und Liebesbeziehungen führten bei mir zu großer Ermüdung. Mehr als die reinen Aneinanderreihungen und Inhaltsangaben bekannter Bühnenstücke hätten mich Inszenierungskonzepte und Charaktere interessiert.

Eine scheinbar unmotivierte Kehrtwende

Der Bruch in Carola Nehers Leben kam einige Jahre nach der kurzen Ehe mit dem früh verstorbenen Schriftsteller Alfred Henschke, genannt Klabund (1890 – 1928). Für mich völlig unvermittelt entwickelte sie eine Neigung zur KPD, lernte Russisch und warf für Mutterschaft und eine überraschend eingegangene Ehe mit dem jungen Kommunisten Anatol Becker weg, wofür sie zuvor mit allen Mitteln gekämpft hatte: Karriere, Ruhm, Erfolg, Luxus. Zu keiner Zeit war diese Wendung mit dem Weggang in die Sowjetunion, die so gar nicht in der Figur angelegt war, für mich nachvollziehbar.

Die Protagonistin bleibt fremd

Trotz spürbar gründlicher Recherchearbeit konnte mich die Romanbiografie nicht überzeugen, weder in der Struktur mit den Rückblenden, noch sprachlich mit dem Übermaß an Dialogen, die aufgesetzt, belehrend und selten unauthentisch wirkten. Dadurch blieb mir die Protagonistin fremd in ihrem meist naiven, übertrieben einfachen Reden, Denken und Handeln, das so gar nicht zu einer Schauspielerin dieses Kalibers passen will. Schade auch, dass die Fußnote auf Seite 102 die Spannung nimmt, denn ich hatte mich bewusst vorher nicht informiert.

Trotz einer Steigerung im letzten Romandrittel und des zweifellos umwerfenden Stoffs – warm geworden bin ich mit dem bemüht wirkenden Buch bedauerlicherweise nicht.

Holger Haase: Aufstieg in den Abgrund. Carola Neher – Bühnenstar zwischen Berliner Boheme und Stalins Kerkern. Osburg 2022

www.osburg-verlag.de