Ein Vater, der nicht zum Helden taugt, oder Familie ist Schicksal

Ein Vater, der nicht zum Helden taugt, oder Familie ist Schicksal

Die Verdachtsdiagnose Krebs löst im autofiktionalen Roman Wie mein Vater Hitler den Krieg erklärte von Felix Schmidt beim 87-jährigen Protagonisten ein „diffuses Gefühl existenzieller Bedrohung“ aus. Dahinter steckt jedoch mehr als nur die Furcht vor einer schweren Erkrankung, denn Ängste haben ihn sein ganzes Leben lang begleitet. Nun möchte er ihnen am Ort seiner Kindheit auf den Grund gehen:

Während ich den Koffer packe, keimt die Hoffnung in mir auf, dass es eine Reise werden könnte, die zu mir hinführt. (S. 9)

Für zwei Wochen ist ein Hotelzimmer in der „Kleinen Stadt am Rhein“ mit den barocken Häuserfassaden gebucht, irgendwo in der Rheinebene zwischen Karlsruhe und Breisach, nicht im Schwarzwald, wie das Cover es erstaunlicherweise suggeriert.

Außenseiter

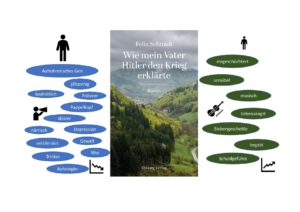

1934 als erstes Kind eines Küfers und seiner Frau geboren, litt der sensible Ich-Erzähler übermäßig unter dem Jähzorn, der Düsternis und Gewalttätigkeit des Vaters, vor der ihn auch die konturlose, distanzierte Mutter nicht schützen konnte oder wollte. Früh nahm ihn die im gleichen Haus lebende, fromme und liebevoll-pragmatische Großmutter zu sich und schenkte ihm die schmerzlich vermisste Geborgenheit.

Von Beginn an lehnte der Vater Hitler vehement ab. Diese Haltung verstärkte sich noch, als er nach wenigen Monaten an der Front krank zurückkehrte und nie wieder ganz genas.

Für den Sohn hatte die väterliche Oppositionshaltung tiefgreifende Folgen, weil der als echter badischer „Rappelkopf“ seine Meinung deutlich und ohne Rücksicht auf die Gefahr für die Familie lautstark kundtat:

Nein, verblödet war der Vater nicht, närrisch schon und verblendet. Was ihn antrieb, war eine Mischung aus Anstand und angeborenem Widerspruchsgeist. Die Folgen seines Tuns bedachte er nicht. Er war ein widerborstiger Mann aus dem Kleinbürgertum, der sagte, was er dachte – und das deutlich. Er war einer, der nicht mitmachen wollte, was er sollte. Zur Heldengeschichte taugte er aber nicht. (S. 76)

Das Kind durfte nicht zur Hitlerjugend, war Außenseiter und wurde zum Verrat am Vater verführt. Wieviel einfacher wäre es mit einem Mitläufer und Duckmäuser als Vater gewesen.

Auch nach Kriegsende konnte der Vater nicht lockerlassen, litt unter der Rückkehr ehemaliger Täter auf ihre Posten, verlotterte zunehmend und starb früh. Den Ich-Erzähler hielt nach dem Abitur nichts in der Heimat.

Ein sehr persönlicher Roman

Felix Schmidt, geboren 1934, arbeitete als Journalist in leitender Funktion unter anderem beim Spiegel, Stern und der Welt am Sonntag sowie für Radio und Fernsehen. Daneben verfasste er Sachbücher zur Musik, der immer seine Liebe galt. Erst 2020 erschien sein erster Roman Amelie und nun sein zweiter, Wie mein Vater Hitler den Krieg erklärte, mit stark autofiktionalem Bezug: eine Auseinandersetzung mit dem Vater, mit Schuld und den traumatisierenden Kriegserlebnissen. Hervorragend gelungen ist die kindliche Perspektive, die der Autor nur selten verlässt. Auf gut 150 Seiten entwirft Felix Schmidt das Bild einer ambivalenten Vater-Figur, die er erst in der Rückschau in ihrer ganzen Komplexität zu begreifen beginnt. Trotz der düsteren Schatten seiner Kindheit erhebt er keine Anklage sondern zollt ihm sogar Respekt.

Ein sehr lesenswerter, unspektakulär, knapp und ehrlich erzählter Roman, dessen erschreckende Aktualität sich leider soeben durch den Überfall Russlands auf die Ukraine zeigt.

Felix Schmidt: Wie mein Vater Hitler den Krieg erklärte. Osburg 2022

www.osburg-verlag.de

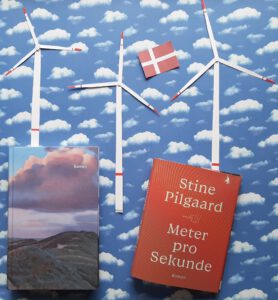

Von den drei Romanen der 1984 geborenen Dänin Stine Pilgaard schwärmen nicht nur die dänische Literaturkritik und Buchpreis-Jurys, sie sind auch beim heimischen Lesepublikum höchst beliebt. Ihr drittes Buch Meter pro Sekunde von 2020, das im Frühjahr 2022 als Spitzentitel im zweiten Programm des jungen Kanon Verlags auf Deutsch erscheint, war in ihrem Heimatland sogar der erfolgreichste Roman der letzten Jahre. Übersetzt hat ihn Hinrich Schmidt-Henkel, der hier die schwere Aufgabe hatte, einen sehr dänischen Text dem deutschen Publikum verständlich zu machen. Seine Hinweise hinten im Buch empfehle ich zum besseren Verständnis vorab zu lesen.

Von den drei Romanen der 1984 geborenen Dänin Stine Pilgaard schwärmen nicht nur die dänische Literaturkritik und Buchpreis-Jurys, sie sind auch beim heimischen Lesepublikum höchst beliebt. Ihr drittes Buch Meter pro Sekunde von 2020, das im Frühjahr 2022 als Spitzentitel im zweiten Programm des jungen Kanon Verlags auf Deutsch erscheint, war in ihrem Heimatland sogar der erfolgreichste Roman der letzten Jahre. Übersetzt hat ihn Hinrich Schmidt-Henkel, der hier die schwere Aufgabe hatte, einen sehr dänischen Text dem deutschen Publikum verständlich zu machen. Seine Hinweise hinten im Buch empfehle ich zum besseren Verständnis vorab zu lesen.